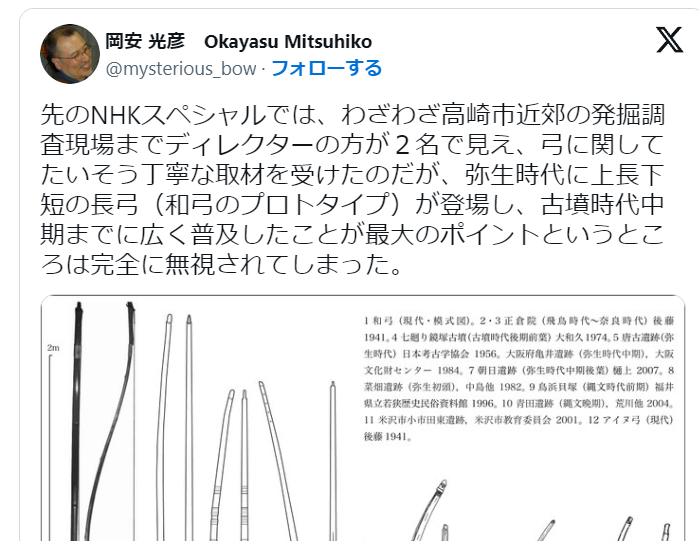

先のNHKスペシャルでは、わざわざ高崎市近郊の発掘調査現場までディレクターの方が2名で見え、弓に関してたいそう丁寧な取材を受けたのだが、弥生時代に上長下短の長弓(和弓のプロトタイプ)が登場し、古墳時代中期までに広く普及したことが最大のポイントというところは完全に無視されてしまった。 pic.twitter.com/D5PLyoEzrv

— 岡安 光彦 Okayasu Mitsuhiko (@mysterious_bow) March 31, 2024

いや、最近ってこともないだろうけど、なんかけっこう、ここ数カ月で目についたのよ(個人の感想)どんな事例だったかな、と思い出すと曖昧なんだが……

で、実際に放送された番組内容に対して、取材協力者が語った内容を「全文」と見なすと、全文の内容を後から補足するわけで、これも一種の「全文革命」といえる。

実際の放送を見て「編集されて、だいぶ内容が変わっている」「正しくは、こうこう、こういうふうに言ったんです」と後からフェイスブックなどのSNSで語るのも、いやまさに、そういう「全文革命」のひとつ

※「全文革命」についてはこちら参照

。

・どんな会見でも、以前(紙や電波の時代)は各社が、限られたスペースに会見要旨を切り取って、押し込む必要があった。どれぐらいのスペースをとるかも含めて。

・基本的に、記者会見でメディアからスルーされたものは、受け手は知るすべもなかった。

・だが、youtubeなど動画サイトの発達で、記者会見を動画として主催者が、または取材者がアップロードするようになってきた。また、ネットは基本的にスペースの問題を考慮しないで済むので、「全文掲載」もやろうと思えば紙や電波媒体より簡単にできる。

その結果

・たとえばさまざまな記者会見において、従来のピックアップ型の報道に対して「全文を読んでみたけど、前後の流れを見ると、この記事とニュアンスが違う。恣意的だ!」「いや、全文を読んでみたけど、この報道は正確だよ」「この時の口調は、映像で見ると間違いなくあわてているよ」といった形で、全文と比較したり、その発言の表情やトーンまで合わせて論評、検証ができるようになった。

・また、発言を批判された側が「いや、全部を読んでくださいよ」と言ったり、「記者に答えたコメントの完全な発言はこういうものです。自分のサイトにアップしました」というようなことが可能になる。

もちろん、取材に応じた人があとから「XXXと言ったのに、それが反映されずに番組では……だった。悪質な切り取りだ」と言ったら、それが即、事実とも決めきれない。

これが学問的な説明をする識者とかでなく、疑惑を直撃された政治家だったら、と考えれば明らかではあろう。

ただ、SNSなどで、上のようなクレーム、抗議、不満を表明できるのは、とりあえず「土俵」に上がって勝負できる、という点では、それがない時代よりは優れている、のではないか。

放送した側も、一応理屈としては「それは言いがかりだ、説明の記録は・・・・・・・・・であり、それを限られた〇分で、◇◇◇という形に要約したのは合理的だと自信がある」とも反論できるだろうし。

4年前の記録があった

m-dojo.hatenadiary.com

これも、少し繋がる話

m-dojo.hatenadiary.com

からのー。

m-dojo.hatenadiary.com