※6月20日にテレビ朝日「謎解き!伝説のミステリー」でこの説が紹介されたそうですが、この記事はその前に、別の資料から紹介したものです。

番組もTVerで見られるようですね。

テレビ朝日「謎解き!伝説のミステリー」

— TVer【公式】 (@TVer_info) June 22, 2023

「本能寺の変」に隠されていた14の謎がわかる、神社仏閣3時間SP#TVer #謎解き伝説のミステリー #爆笑問題 #阿川佐和子 @densetsumysteryhttps://t.co/ihDTpJPdIP

北野武の新作映画「首」は、カンヌに出品されるらしい。

最初、概要を聞いた時は「そのアイデアは既出!」と思ったけど、詳しく聞くと面白そうだね、普通に見たくなる。

ところで余談だが、この記事は、直接的な記事かコラムか、ややわかりにくい。

最近スポーツ新聞ってこういう形式が増えているような気がする。

それは、直接的な情報ではネットにかなわないから、必然的にコラム化していくのかもしれない

「首」は、北野監督が初期の代表作の1つ「ソナチネ」(93年)と同時期に構想し、温めてきた企画だ。世界の映画史に残る名作「七人の侍」で知られる黒澤明監督も生前「北野くんがこれを撮れば、『七人の侍』と並ぶ傑作が生まれるはず」と期待した。それが、北野監督が会見で「構想30年というのは3週間の間違いだったらいいんだけど」と口にしたように、温め続けた末、念願の映画化が実現した。

まず、北野監督は19年12月に「首」を、初の歴史長編小説として書き下ろして出版した。帯には「信長を殺れ! 天下を奪え! 誰も読んだことのない『本能寺の変』がここに!」と記され、同監督は「戦国時代小説を楽しめ! 北野武」との、直筆のメッセージを記している。

小説版は、羽柴秀吉と千利休に雇われ、謀反人と逃げ延びた敵を探す旅をしていた曾呂利新左衛門(そろり・しんざえもん)が、織田信長に反旗を翻して有岡城から逃走する荒木村重を、雇われスパイの甲賀者チビとデカブツとともに偶然、捕らえ…

www.nikkansports.com

そして

本題。

大河ドラマがあれば、関連書籍が次から次へ作られるのが世の常で、磯田道史も多忙だなんだと言いながら、新書やら文庫を出している。

粗製乱造を心配する向きもあろうが、磯田氏はそもそも古文書から逸話を抜き出して紹介する手腕が優れていて、次から次へと誌面で紹介していく。そこから読者が役に立つ知見を抜き出していけば問題なかろう。

そんな作品の、上記「〜弱者の戦略」に、「本能寺の変の、明智光秀の動機」について、ちょっと踏み込んだ記述がある。これも、実際にそういう文書があり、証言者がその内部事情を知りえる立場に実際あった……と言われると、幾種もある(一説には80説?)陰謀論よりはちょっと格上かもしれない。

それは…要約すると

「明智光秀は織田vs武田の抗争が続く中、ひそかに武田と内通(とは言わずとも、パイプの保持を)していた。そして、最終的に武田は滅んだが、明智との関係も含めて武田の内情を知る最高幹部の一人、穴山梅雪は許されて生存。その穴山が、上洛して信長と対面?? これは…もう殺るしかねぇ!!」という。

これがただの推理なら、「君は小説家にでもなるべきだったな」と、名探偵を前にした容疑者のようにとぼけることもできるが…

(140-142P)

…

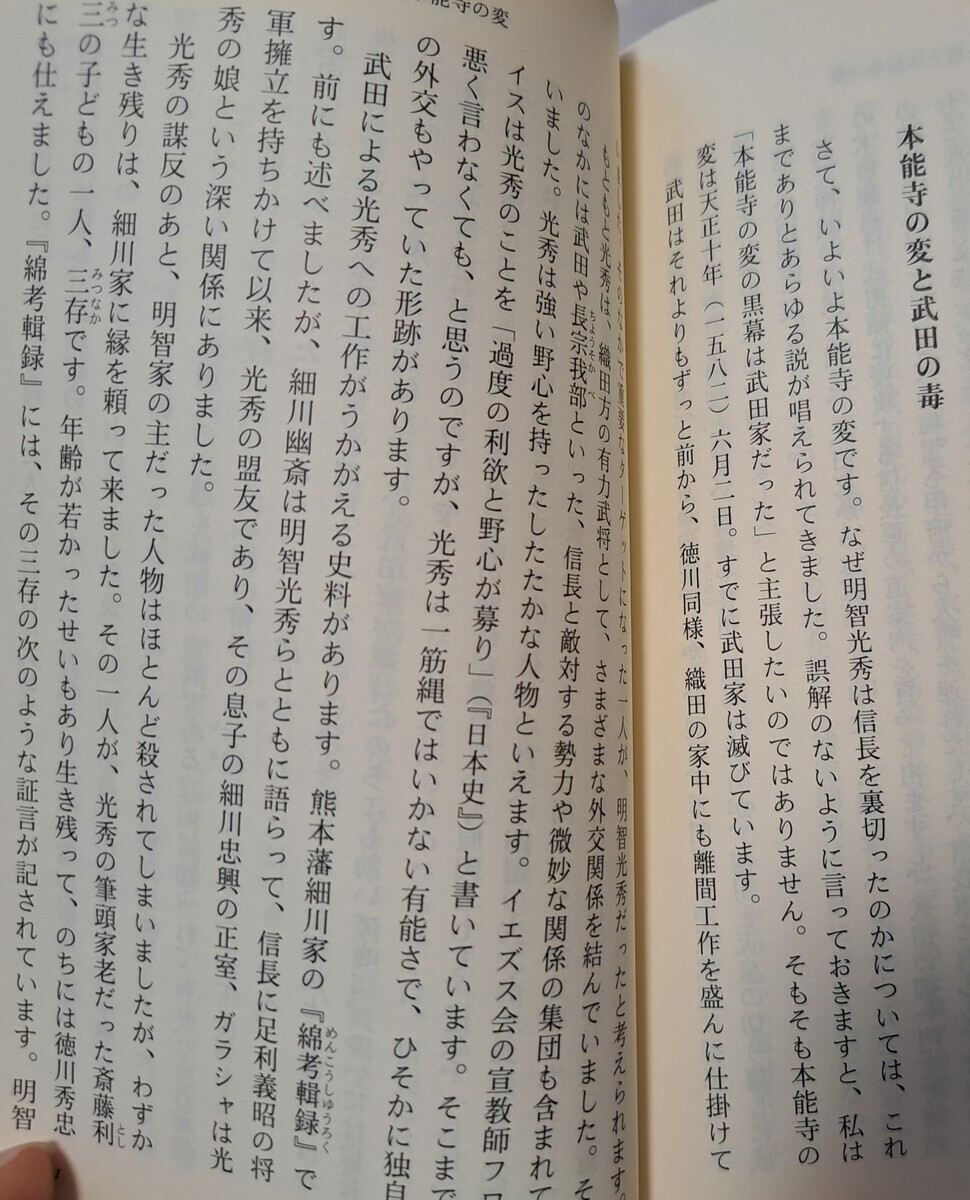

本能寺の変です。なぜ明智光秀は信長を裏切ったのかについては、これまでありとあらゆる説が唱えられてきました。誤解のないように言っておきますと、私は「本能寺の変の黒幕は武田家だった」と主張したいのではありません。そもそも本能寺の変は天正十年(一五八二)六月二日。すでに武田家は滅びています。

武田はそれよりもずっと前から、徳川同様、織田の家中にも離間工作を盛んに仕掛けていました。

そのなかで重要なターゲットになった一人が、明智光秀だったと考えられます。もともと光秀は、織田方の有力武将として、さまざまな外交関係を結んでいました。

そのなかには武田や長宗我部といった、信長と敵対する勢力や微妙な関係の集団も含まれていました。光秀は強い野心を持ったしたたかな人物といえます。イエズス会の宣教師フロイスは光秀のことを「過度の利欲と野心が募り」(『日本史』)と書いています。そこまで悪く言わなくても、と思うのですが、光秀は一筋縄ではいかない有能さで、ひそかに独自の外交もやっていた形跡があります。

武田による光秀への工作がうかがえる史料があります。熊本藩細川家の『綿考輯録(めんこうしゅうろく)』です。前にも述べましたが、細川幽斎は明智光秀らとともに語らって、信長に足利義昭の将軍擁立を持ちかけて以来、光秀の盟友であり、その息子の細川忠興の正室、ガラシャは光秀の娘という深い関係にありました。

光秀の謀反のあと、明智家の主だった人物はほとんど殺されてしまいましたが、わずかな生き残りは、細川家に縁を頼って来ました。その一人が、光秀の筆頭家老だった斎藤利三の子どもの一人、三存です。年齢が若かったせいもあり生き残って、のちには徳川秀忠にも仕えました。『綿考輯録』には、その三存の次のような証言が記されています。明智方の枢要の地位にいて、生き残った人物の証言は大切です。

武田家滅亡に際し、武田家の一門でもあった有力武将の穴山梅雪が信長、家康の軍門に降ります。そのとき光秀は、穴山の口から信長に、「内々の逆意が露見するのを恐れて」、つまり武田に通じていたと暴露されるのを恐れて、「取り急ぎ謀反心を起こされた」というのです。つまり光秀は武田との内通を武田の一族である穴山に知られており、それが信長に伝わる前に、先手を打った。そう『綿考輯録』は示唆しています。全てを信じることはできませんが、こうした証言がある以上、考慮しないわけにはいきません。武田は信長方の重要人物たちの間にさまざまなくさびを打ち込み、信長との離間をはかっていました。そうした調略の毒は、武田家が滅びたのちにも効いてきて、ついには信長をも殺してしまった可能性があるのです。

本能寺の変は、穴山梅雪上洛で光秀が「俺の武田との内通がバレる!」と

もちろん、未発見の新資料でも無く、これが定説扱いされないのは様々な事情があるのだろう。当時は若年の『筆頭家老だった斎藤利三の子どもの一人』だと、どれぐらいの信用度があるかはいろいろ議論もあるだろうし、「本能寺の変の真相」は今と同様……いや今以上に大きな関心事、ひとつ前の記事の「手塚治虫の無理難題」じゃないけど、次々に尾ひれがついてドラマチックになったり、変な教訓や因縁話を含んだものになったりする。

それでも、「細川家を頼って生き残った、明智光秀筆頭家老の息子が証言した内容が、熊本藩細川家のまとめた史料に残っている」と言ったら、もっと知られていいと思うんだよね。

そんなわけで紹介した次第だ。

「どうする家康」今が三方ヶ原だとすると、案外このあとは早いうちに「本能寺の変」やることになるのかなー。

しかし、この説だと、完全なとばっちり、歴史の脇役…だったとされた穴山梅雪が、実は主役、キーマンだったことにもなって、なんとも皮肉な話だ。