まずは、すごいニュースから

はしか:日本で「撲滅」 WHOが認定 - 毎日新聞 http://mainichi.jp/select/news/20150327k0000e040235000c.html

本当だったらこれ、厚労大臣か総理大臣が記者会見で大々的に発表し、皇族が出席しての記念式典をやるぐらいしたほうが啓蒙的な意味合いもあってよかったのではないかと思う。

次は先進国ではありえない流行を見せている風疹制圧への尽力が必要で、喜んでる場合じゃない、ぐらいのことを考えているならそれも立派だが。

で、この記事への当方のブクマがこれでした。

ワクチンだなんだによる伝染病の制圧はまたちょっと違うのかもしれないけど、そう連想をつなげてもおかしくないひとでしょう。

そして、強く印象に残るのは、発見者・発明者が、その功績にふさわしい名誉や報酬を得た「立志伝のひと、成功者」と、そうではなかった「早すぎた人たち、栄光なき天才たち」に大きく二パターンにわけるとなら、ゼンメルワイスは後者、それもその不幸さはちょっと慄然とするレベルだった、ということだ。

そのことを没150年の今年、広めて持ち帰って頂き、彼を心の中でも多くのひとが思い出すことで供養とできればと思っています。

それでは彼の生涯を…

色んな所に ○ミ\(・_・ )トゥ ←丸投げ。

先行のネット記事から。

いや、ほんとは自分なりに「ゼンメルワイス伝」書くつもりだったねんで?

でも最初に検索したら、きちんと意をつくした文章が出てきたから、これを紹介すればいい状況なんや。せやから、引用だけやらせてもらうわ。

画像も一緒に貼りますが、その説明はあとで

http://www.wound-treatment.jp/next/dokusho211.htm

清潔操作による感染予防の基礎を作った医者,それがゼンメルワイスだ。当時,病院で出産することはきわめて危険だった。産褥熱により,産婦の10〜30%(場合によっては50%を超えることもあったという)が死亡していたからだ。当時の優れた医師たちの知識と頭脳を集結しても防げない死病,それが産褥熱だった。

(略)

ゼンメルワイスは同じ大学の第1産科(彼が属しているのはこちら)と第2産科(助産婦養成を目的とする)で,産褥熱の発生に大きく差があることを発見する(因みに1846年の第1産科の死亡率が11%に対し,第2産科は3%弱だった)。そこで彼は,この二つの施設の違いを徹底的に分析…

(略)

…彼は驚愕の真相を知る。産褥熱原因究明のために行っている病理解剖の際,自分の手に死体から病毒がつき,それが出産時の産道の傷に入り,産婦たちの命を奪っていたのだ。何のことはない,自分自身が病気の原因であり殺人者だった。

http://d.hatena.ne.jp/doramao/20110811/1313053055

…当時の医師には手を洗う習慣など無く、器具も使い回しが当たり前。ゼンメルワイスの事を苦々しく考えている上司クライン教授は彼の主張を受け入れ力を貸すはずもなく、教授の意向を知る同僚が進んで協力する筈などありません。ましてや当時誰も解決できなかった産褥熱をこのような単純な方法で予防できるはずがないと一笑に付され、さらなる反感をまねいてしまいました。

(略)

…協力的でない人々にも洗浄を行って貰うため、ゼンメルワイスは産科の入り口に陣取って、手洗いの実施を強く訴え続けていきました。このような横暴な態度に同僚医師からは更なる反発を招いたようです。

(略)

監視を続けたゼンメルワイスですが、その効力はハッキリと数字になって顕れました。実験開始前には18.3%もの妊産婦が産褥熱により命を失っていた第一産科でしたが、開始後僅か1カ月で12.2%そして、次の月にはなんと2.2%と劇的な改善…しかし、クライン教授をはじめとする同僚はこの期に及んでも彼の主張を認めようとしませんでした

http://www.bdj.co.jp/safety/articles/ignazzo/1f3pro00000sihs4.html

…1861年、ゼンメルワイスは、自らの発見を「DieAetiologie,der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers(産褥熱の病因、概念、及び予防法)」という本として上梓しました。

しかし、国外での書評はどれも否定的なものばかりで、ゼンメルワイスはそうした批判に対し、1861年から1862年の公開書簡の中で、激しく反論しました。(略)このゼンメルワイスのケースは、権威主義的な学界により科学の発展が遅れた例として、現在も引用されています。

神経衰弱と死

1865年7月、ゼンメルワイスは神経衰弱と思われる症状に苦しんでいました……ゼンメルワイスは、親族や友人によって半ば強制的にウイーンに連れていかれた後…精神病院に入院し、2週間後に帰らぬ人となったのです。そこで暴れ出した彼は、病院の職員による暴行を受ける。その時の傷がもとで2週間後に死亡した。

彼自身が悪いわけではないが…それからほどなくして英国のジョゼフ・リスターがこの消毒という概念を考察し、ゼンメルワイスの死の前日、1865年8月12日に、石炭酸を染みこませた包帯で傷を消毒する治療を開始した。

そして、彼はフランスのパスツールとタッグを組み、この治療法を確立、広く学会にも認めさせ、一般的な「消毒の父」としての名誉や世俗的成功を一身に担うのである。ほんのわずかな時代の差、あるいは社会的な立ち回りの差による、あまりにも大きな栄光の違いであった。

パスツールについては当方の過去記事の傑作(自画自賛)

■科学者スーパースター列伝 夢のPC砲!パスツールとコッホ

http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20111005/p2

の一読を。ただし、ネタ元の「プロレススーパースター列伝」を知らないと、なんとも言えないかと(笑)

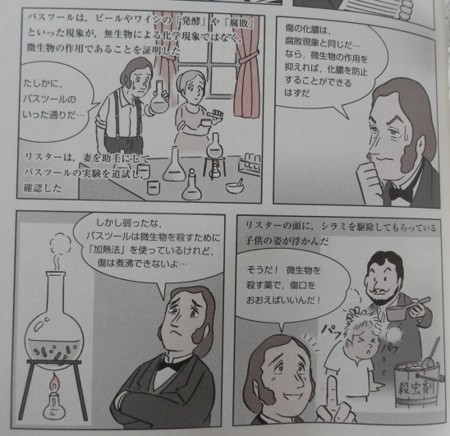

で、上で挿絵的に使いましたが、

このゼンメルワイスという人は、自分が知る限り日本で2回漫画に描かれている。

数回紹介した、自身が医者でもある(というか医者が本職の)茨木保氏による「まんが医学の歴史」がひとつ。自分はこれでゼンメルワイスを知った。

これは350ページにも及ぶ堂々たる大著で、古代のヒポクラテスから人工体外受精、クローン技術にまでいたる医学の歴史と偉人の歩みを紹介している非常に啓蒙的な作品だ。

上の絵でいうと…うまくないほうです(笑)

でも漫画の絵柄は、あくまでもアマチュアが副業として描いているわけです。それにまた読み進めていくと、むしろこの絵柄のほうがいいような感じです。

もうひとつ、絵のよりうまい方(比較級)は今「週刊モーニング」で不定期に掲載…たしか今週の号には掲載されるはず…の蛇蔵「決してマネしないでください」です。

- 作者:蛇蔵

- 発売日: 2014/12/22

- メディア: コミック

・大学食堂で働く「おばさん」と呼ばれてる女性ながら(※最初「子持ち」と書いたがそれは勘違いっぽい。)

・見た目が若くて美人で

・Not理系脳(というかふつうの常識人)ながら、理系の興味にもとりあえず付き合ってくれる

という「非実在学食おばさん」を配置し(笑)、ここぞとばかりに彼女に説明をする中で、科学史や雑学を分かりやすく?啓蒙するという趣向であります…ここでは「マニアックな趣味に素敵な異性が興味を持っていろいろ聞いてくれるor自分以上に熱狂的なファンである」という、最近一ジャンルといってもいいカテゴリーに入るのかもしれません。

【参考】外部リンク

最近のライトノベル・ヒロインの流行は『自分の趣味が通じる女の子』?-http://d.hatena.ne.jp/gaikichi/20121028#p1

もともと1回ずつ読みきりの話です。

で、本筋とは別の関連話として、その実験や理論を生んだ人々に焦点を当てた略伝をたった2−3ページのみ紹介するような構成が主なのだが、その手際が異様にいい。

もともと、啓蒙的な読み物、それも漫画エッセイ方式のものを作者の蛇蔵氏は得意としていて、原作なども含めてベストセラーも出している。

ちなみにペンネームではわかりにくいが女性です。アカウントは

https://twitter.com/nyorozo

で、この2作品は「面白い逸話のある医学者(科学者)」の紹介ですから、ゼンメルワイス以外にもけっこうかぶっています。

「ジキルとハイドのモデル」とも「実在したマッドサイエンティスト」とも目されるジョン・ハンター(その弟子が種痘のジェンナーだったり)やニュートンの紹介も結果的に競作という形になっている。

実験医学の父として知られる彼…ジョン・ハンターは、弟子のジェンナーに送った「Why think? Why not try experiment?」(考えてるだけじゃなく、実験で確かめよ)が、いまだに科学界を貫く真理として刻まれている偉いひと。

だが、その探究心が高じてのこの人の非道徳っぷり、そしてその非道徳から生まれる意識が結果的に科学を進める、という面白い話。

ニュートンは、ぶっちゃっけ引っ込み思案と苛烈さ、ライバルに対する陰湿な攻撃などの逸話ですな。まあそのライバルは顕微鏡で数々の発見を成し遂げ「フックの法則」も発見したロバート・フックで、こっちはこっちでニュートンを攻撃し、なんともはためには面白い犬猿の仲として科学史をいろどっております。

蛇蔵版はこちら。

https://twitter.com/nyorozo/status/551358152466112514

蛇蔵

@nyorozo

年末年始の週刊モーニングに掲載中「決してマネしないでください。」はニュートンです。画像でニュートンの性格の破綻っぷりをお楽しみください。年末に出た一巻目単行本試し読みはリンク先で http://www.moae.jp/comic/ketsumane

ちょっとまあ話がそれましたが、そんなことで、「消毒」によって多くの人の命を救いがら、悲劇の生涯となったゼンメルワイスを知ってください。

統計と疫学の徒

そういえば、もう少し付け加えるなら、今蛇蔵先生と同じモーニングで連載している藤田和日郎「黒博物館」セカンドシーズン(ゴーストアンドレディ)の主人公の一人は「ナイチンゲール」女史だが、彼女が頭角をあらわしたのは、1853年から1856年にかけてのクリミア戦争だった。

そして彼女は「消毒」ではないが、ほぼそれに隣接する「清潔」の医学的効用を経験的に?知り、それを推進した清潔医学革命の徒でした。

https://twitter.com/bz279473/status/200252941544857601

ザビ @bz279473

ナイチンゲールは、クリミア戦争において野戦病院の衛生環境を整え、致死率を下げたことが有名。また、ナイチンゲールは清潔を保つ要素として、「清浄な空気」「清浄な水」「効率の良い排水」「清潔」「日光」をあげている。

んで、ゼンメルワイスやナイチンゲールは、死亡率の高い病院や病棟と、低いそれを比較し、何が違うのかを調べることによって、「真の原因は分からない(実際、ゼンメルワイスも病原体が原因とは知らず)が、とにかくここを変えれば結果が出るのだ!!」とやる、疫学・統計学の偉人でもありました。

白衣の天使ナイチンゲールが素晴らしかった本当の理由 - NAVER まとめ http://matome.naver.jp/odai/2138725507569730701

クリミア戦争における兵士たちの死亡の原因究明を、統計学的に立証したこと、および病院統計という考え方を確立した

衛生環境の改善が大事だということを軍の上層部に分かってもらうため、幼い頃から数学と統計学が得意だったナイチンゲールは、この野戦病院での死亡統計などをまとめ提出…

そして今やビッグデータの時代となり、統計学は「最もセクシーな学問」と称され、次々「根本原因はともかく、ここを変えれば結果が変わる」という形での問題解決方法も多くとられている。

そんな話にもつながります。

ここから書いてみたい話があるんだけど、ちょっと疲れたので次かなあ。どうしようか。流れ次第。

地球の裏側では、緒方洪庵や手塚治虫のご先祖たちが…

また、同時代人といえば、緒方洪庵や蘭方の医学者が「種痘」によって別の形で感染症拡大を防ごうと極東の島国で奮闘していたのはほぼ同時代。

陽だまりの樹 1(三百坂の巻) (SAN-EI MOOK 手塚治虫セレクション)

- 作者:手塚 治虫

- 発売日: 2015/03/19

- メディア: ムック

消毒概念も多少のタイムラグと共に文明開化の日本に伝えられ、死亡率などの低下に貢献したでしょう。

ただ、「焼酎による傷口の洗浄」なども当時伝統技法としてあり、そのへんの話との関連も面白い。

過去記事や過去togetterを見てください。

http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20070412/p1

http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20140223/p5

http://togetter.com/li/633880

「風立ちぬ」のように、緒方とゼンメルワイスとナイチンゲールが夢の中で出会って対話する、という構成でこの記事を書こうかとも思ったのだが、それはさすがに面倒なのでやめました(笑)

「同じ夢を持つ者同士は時空を超え『夢』の中で出逢える」という「風立ちぬ」の設定、パクッて共有したいな…タイムマシンとかゾンビみたいに - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20150221/p3

2020年追記 コロナウイルス流行を受けて、作者がこの漫画をtwitter公開

「手を洗えば感染の予防になる」

— 「天地創造デザイン部」4巻発売中@蛇蔵 (@nyorozo) March 27, 2020

これを最初に唱えた医者が、まったく信用されず亡くなった話(1/2)

この2ツイートだけでラストまで読めます。現代科学のねもとには、彼のような苦難の一里塚があったことを知ってほしくて書きました。 pic.twitter.com/I6h6peRMEn

これを最初に唱えた医者が、まったく信用されず亡くなった話(2/2) pic.twitter.com/EflScl41VZ

— 「天地創造デザイン部」4巻発売中@蛇蔵 (@nyorozo) March 27, 2020

漫画『決してマネしないでください』一巻に収録されたエピソードです。漫画は不器用な理系男子のラブコメ。時々科学の解説が入る構成です。昨年末NHKさんでドラマ化していただきまして、本日DVDが発売になった記念もかねてUPしました。ドラマ史上最長の、延々と延々と手を洗うシーンがあります。

— 「天地創造デザイン部」4巻発売中@蛇蔵 (@nyorozo) March 27, 2020

ここからは宣伝なので、基本スルーしてください。興味あるかただけどうぞ。

— 「天地創造デザイン部」4巻発売中@蛇蔵 (@nyorozo) March 27, 2020

理系ラブコメ、漫画『決してマネしないでください』試し読み60p https://t.co/bwvC7Bxliv

本 https://t.co/kSGnlvJgA4

DVD https://t.co/oG5471oLoZ 特典に現場見学のイラストレポ描きました。