過激武装勢力ISIL指導者バグダディは死亡したとシリア人権監視団が報告。https://t.co/lwp4mZ3b9A

— deepthroat (@gloomynews) 2017年7月11日

バグダディIS容疑者の死亡情報を確認=人権監視団

— ニューズウィーク日本版 (@Newsweek_JAPAN) 2017年7月12日

――ただ、死亡の時期やどのように死亡したかについての情報はないというhttps://t.co/Po24XDtuiw#ISIS #テロ pic.twitter.com/TyBKud4yxL

元はtwitterに発表した文章を再構成したものです。

イスラム国のモスルでの最後の攻防と、その後イラク首相の壊滅宣言を見て

#武田氏滅亡武田信玄の後継者である勝頼は、天正十年(1582)三月十一日、織田信長・徳川家康・北条氏政の侵攻を受けて滅亡した。戦国の雄・武田氏はなぜ、亡国へと追い込まれていったのか。勝頼個人の「暗愚」な資質に原因を求める見方は、はたして正しいのか――。武田・北条・上杉による甲相越三国和睦構想、上杉謙信没後の後継者をめぐる御館の乱、徳川家康との高天神城攻防戦という長篠敗戦後の転換点を主軸に、史料博捜と最新研究から、詳述されてこなかった勝頼の成果と蹉跌を徹底検証。戦国史研究に新たなる足跡を刻む決定版!

- 作者: 平山優

- 出版社/メーカー: KADOKAWA / 角川学芸出版

- 発売日: 2017/02/24

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログ (2件) を見る

序 章 諏訪勝頼から武田勝頼へ

第一章 長篠合戦への道

第二章 織田・徳川の攻勢と武田勝頼

第三章 甲相越三国和睦構想と甲相同盟

第四章 御館の乱と武田勝頼

第五章 甲相同盟の決裂と武田勝頼

第六章 苦悩する武田勝頼

第七章 武田勝頼と北条氏政の死闘

第八章 斜 陽

第九章 武田氏滅亡

第十章 勝者のふるまい

終 章 残 響を唐突に思い出した。いや、これは突飛でも不謹慎でもない。

というのは、あの本を読んで、自分は固有名詞としての「武田家」の興亡史だけではなく、むしろ一つの権力体制、一つの国家が滅亡するときの普遍性を感じたからだ。

以下、連続で覚書を書きたい。あ、それからこうやって平山氏らの研究が普及用の一冊に収まる前から、彼らの研究を集めてきたとおぼしき「センゴク」…とくに15巻は、 いま読み直してみたら、ある意味では「武田氏滅亡」のコミカライズだよ!

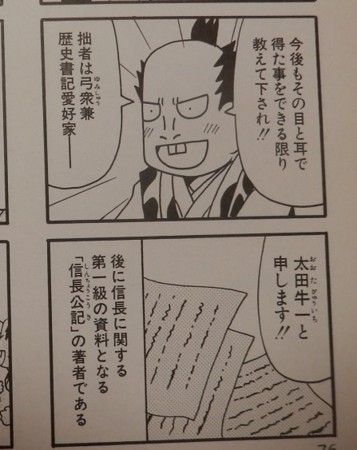

マンガ読んでから新書か、新書から漫画か。この作品からも、適宜画像を引用していく。

- 作者: 宮下英樹

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2013/03/01

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

2:もともと 「武田氏滅亡の、あのページ数特盛の「新書」(あれを新書と言い張るのは、もはや名称的には詐欺に近い(笑))を読みながら、ずっとリフレインしていたのが、山本夏彦氏の警句だった。

もとは「毒言独語」。その後、氏の名言集「何用あって月世界へ」に収録された。

- 作者: 山本夏彦

- 出版社/メーカー: 文藝春秋

- 発売日: 2003/07

- メディア: 文庫

- クリック: 2回

- この商品を含むブログ (39件) を見る

『ある朝めざめたら、昨日の友は今日の敵だった。大国は小国を包囲した。

戦車は国境を越えた。宰相官邸は占領された。領袖たちは拉致された。戦車は放送局に迫りつつある。

「これが最後の放送になるでしょう。皆さんさようなら―」

何度私はこの声を聞いたことだろう。十年前に聞いた。百年前に聞いた。千年前に聞いた。』「放送局」や「戦車」という言葉が入っても、それを千年前、百年前に聞けたと考えられるのが山本夏彦の慧眼である。

それと同様に、武田氏の滅亡という戦国の争乱からでも、ひとつの国家、体制が消滅するときの普遍的な何かを感じることができたのが「武田氏滅亡」という本でありました。

以下、個別の話に。

まず、これもまた普遍的法則ではあるが、「国家の衰亡の種は、その国の最盛期にまかれる」ということだ。

この話で固有名詞化すると、「武田滅亡の原因は『信玄』」となる(笑)これは平山優氏のこれまでの本を読んできたtwitter歴史クラスタが口を揃えてる(笑)

ちらほらTLにあがる元・考証ズ平山先生の「武田氏滅亡」の勝頼さまのくだり(´;ω;`)

— でし (@omoti_boiboi) 2017年3月9日

結局信玄は"自分のため"の人材しか育てられなかったのか…

勝頼さまに少しでも幸せな時間があったのだろうか゜゜(´O`)°゜丸の勝頼さまを思い出して泣ける

そんな武田信玄は味方にしても信用出来ないが敵にするには頭の痛い厄介きわまる存在で、総合的には味方にするほうがマシ、という人ですね。逆に上杉謙信は味方にしてもほぼ役に立たないのですっぱり敵になったほうがすっきりするという存在です(北条的視点)

— まとめ管理人 (@1059kanri) 2016年3月26日

#真田丸 の真田昌幸を見て、「表裏比興!まるで信用できない!」と思う方も多いでしょうが、戦国期にはもっとひどい人たちもたくさんいるのです。その中でも多くの歴オタが最もひどいと認識しているであろう人物が、誰あろう武田信玄です。さすが昌幸の御屋形様ですねw

— まとめ管理人 (@1059kanri) 2016年9月27日

今川氏真が没落して武田勝頼がしばらくはなんとかなった理由の1つは、隣国に武田信玄がいたかいないかのような気がする。

— 瀬宮新@寿司相談役-|- (@shin_semiya) 2017年3月27日

武田信玄が畜生外交を続けたせいで勝頼が外交難易度マストダイになった。

同時代人からも「信玄の約束は信用できない」と言われているし

信玄を見ていると、人間信用なくても何とか成るのだなあと変な勇気がw

— まとめ管理人 (@1059kanri) 2016年9月27日治水と土木をやってくれた(ついでに侵略経済で民を潤した)為政者が、「地元では」神格化されるのはまあ仕方ないとして、やはりその勢力拡大はマキャベリスティックに過ぎた。

同盟国の駿河を、潜在的に…のちに顕在的に敵となる三河の徳川と分割する(その後ポーランドでそれがもっとスケール大きく再現された、か)……というのは、これまでの通り一遍の史書だと「まあそうだろう、氏真無能だし」だが、詳細知るとかなーりエグイ。

というか遠州の反今川派反乱の裏にいたのはだな……

同書では、北条氏真を攻撃した際の信玄が、ある城主に降伏を勧告した際の書状が紹介されている。

同盟を破棄し、徳川との分割占領を行う鬼畜の所業を正当化するために「氏真マジ無能!」とディスってる、その信玄のクールな氏真DISのリリックを紹介するぜ、メーン。(氏真は)「天道を恐れず、仁義を専らにせず、文なく武なく、ただ酒宴遊興を専らにし、士民の悲しみを知らず、諸人の嘲りを恥じず、恣(ほしいまま)に我意に任せらるるの条、何をもって国家を保つべき人に候哉」と。

文や武についてはともかく、信玄公が仁義とか天道とか言っちゃいけません(笑)

いや別に、そういう道徳的批判だけを、駿河侵攻についてそんなに行っているわけではない。

そうではなく、バランス・オブ・パワーの大幅な変更―とくに今川含めた三国同盟によって東・中部日本秩序の基軸を担っていたた「対北条外交」の手当、二の矢、三の矢がなさすぎた。

個人的には、この視点を得られたのがこの本の重要な知見でした。

関東に覇を唱えた「北条」という集団、普通のひとより多少は歴史について興味があるだろう当方でも、正直、この北条にはあんまり興味は…、どうでもいい(笑)。

いやそんなはずはないのだが。

北条の動きを見ないと信玄も勝頼も、そして越後の謙信の動きもわからない。

そうそう、もうひとつ今回の本を読んで、そりゃそうだなー、だけど実感がなかったなー、と反省させられたのは、長年戦争していたA国とB国が和平をする、というのはまこと結構なことだけど、そうするとそれぞれの国の、今までの友好国が「ちょ、俺たちはどうなるの?」と反発するってこと。

ニクソンショックまで遡らなくても、イランと米国が和平をしたらサウジやイスラエルが猛反発をしたではないか。大風呂敷を広げたものの

— Yasuyuki Oda (@totoronpo) 2017年6月21日

「ネタニヤフ(イスラエル首相)には我慢ならん。奴(やつ)はうそつきだ」(サルコジ仏大統領)

「君もうんざりだろうが、ぼくは君より頻繁にネタニヤフと交渉しなくちゃならないんだぜ」(オバマ米大統領)... https://t.co/cQjsxGwbyL

News: #イスラエル の #ネタニヤフ 首相は、安保理で西岸入植停止を求める決議が採択されたことを「拒否権を行使しなかった #オバマ は他の国と共謀していた」と非難。「決議には従わない」と反発(Haaretz)https://t.co/tcTJDbQqy6 #パレスチナ

— パレスチナ情報共同デスク (@palinfo_jp) 2016年12月24日

このように、越後と甲斐が和睦したら、北条が「俺はどうなる」となるし、逆に北条と武田の緊張緩和が成ったときは、平和どころか関東の反北条勢力が武田に失望する、というわけだ。

「新しい同盟や和平は、旧同盟を軋ませる」というこの話、もっと「信長の野望」に入れてほしい要素である(笑)。いや、進化し続けるあのゲームはそういう工夫ぐらいすでにしているかな? いや、そもそも余談だ(笑)

言いたいのは #武田氏滅亡 の理由を一つだけに絞れと言われたら、戦国外交をあまりにも二国間の問題として処理しすぎ、ひとつの関係の変化が連動して他の国との関係を変化させるーーーということに無頓着だったのではないか、と。

信玄は分かっても野望を優先させたが、勝頼はお坊ちゃん的な無神経、無頓着さがあったのではないか…、これは俺の印象論。

しかし勝頼はそもそも、分家の主―それも被占領国の屈服と祐川の象徴として、武田家当主(義信)の補佐役ー勇猛果敢な野戦指揮官であれば良かったし、そう育てられたのだろう。

ドズル勇猛といえど、ギレンに代わりいきなりジオン全体を統括しろ言われても無理だ(笑)。

たとえが変(笑)

このへんの経緯、知らない人も多いかな?

ウィキペディアから引用しておこう。…武田氏は勝頼の祖父にあたる信虎期に諏訪氏と同盟関係にあったが、父の晴信は天文10年(1541年)6月に信虎を追放する形で家督を相続すると諏訪氏とは手切となり、天文11年(1542年)6月には諏訪侵攻を行い諏訪頼重・頼高ら諏訪一族は滅亡する[2]。晴信は諏訪残党の高遠頼継らの反乱に対し、頼重の遺児・千代宮丸(寅王丸)を奉じて諏訪遺臣を糾合し、頼継を制圧する。

晴信は、側室として諏訪御料人を武田氏の居城である甲府の躑躅ヶ崎館へ迎え、天文15年(1546年)に勝頼が誕生する[3]。

(略)

信玄が諏訪御料人を側室に迎えることには、武田家中でも根強い反対があったとも考えられている。

信玄は信濃侵攻を本格化して越後国の上杉氏と対決し、永禄5年(1562年)には川中島の戦いにおいて信濃平定が一段落している。信玄は信濃支配において、旧族に子女を入嗣させて懐柔する政策を取っており、勝頼の異母弟である盛信は信濃仁科氏を継承して親族衆となっているが、勝頼も同年6月に諏訪家の名跡を継ぎ[注釈 2]、諏訪氏の通字である「頼」を名乗り諏訪四郎勝頼となる(武田氏の通字である「信」を継承していない点が注目される)。勝頼は跡部右衛門尉ら8名の家臣団を付けられ、武田信豊らと共に親族衆に列せられている。勝頼公の母上はひめしゃまで、お祖父様は太閤殿下じゃなくて諏訪の大祝 #風林火山 #真田丸 pic.twitter.com/bLwyYloKSY

— てんぷる (@temple_ak12) 2017年4月29日実は自分、小学校時代に子供向けの「武田勝頼」伝記を読んだことあるのじゃ。…ただ、多少の参考にはなるが、ご都合主義的に忍者が各陣営の極秘情報をつかんだりして、リアルじゃなかった。

特にアレだったのは、「偉大な父・信玄へのコンプレックスで無理をしてー」という近代的内面描写があったこと。こういう史観の本はかなり多いね。

その子供むけ伝記では、亡き父・信玄も屈服させられなかった越後が軍門に下るという名誉に拘泥して、上杉謙信後継をめぐる越後の内乱「御館の乱」では上杉景勝(直江兼続の主君、関ケ原前哨戦で有名な彼)についてしまった−−という構図だったが、同書ではむしろ信玄の三国同盟を結ぶまでの外交との類似性を指摘し、父を見本としていたのではーと推測。腑に落ちる指摘だった。

:結局、「御館の乱」による北条との関係の決定的な悪化が「甲相同盟」の終局と、北条―織田徳川の同盟(※これもなんか新鮮。結構スルーされるよね?)を呼び寄せ、武田滅亡のカウントダウンが正式に始まった(と僕は思う)。

関東との強固な連携が続いていれば、どうだったろう。

そして織田、徳川との直接の対決だが、前も書いたようにそもそもこの本が出たとき、こんなにクソ厚い(失礼)本なのに「長篠」はクライマックスどころか超前半、50ページちょいすぎたところで終わってることが各界に衝撃をあたえた(笑)。長篠は武田氏滅亡の直の原因「ではない」から評判になったのだ。

これはこの本の前の先行研究でも平山氏は熱弁しており、「センゴク天正記」でも語られていた、と言うことは何度か紹介したはず。

武田勝頼は「長篠で負けたから無能、それで滅びた」的な通俗解釈を棄てれば、敗戦から一度は国を何とか立て直し、むしろ老臣戦死に乗じて支配の強化にもつなげるしたたかさがあった、という面が見えてくる。

上で書いた「もとの本質は野戦の猛将」という資質も、その後の防衛戦でむしろ生きた。

あーそうだ、これもこの本を読んで蒙を啓かれた重要点。

「足利義昭もさんざんな言われようだけど、いくら生まれながらの権威があるとはいえ「外交」ひとつで信長を追い詰め、戦い続けたあの軌跡は、むしろ彼も、蓋世の英雄の一人と言えまいか?」

とつくづく感じましたことよ。

ちょっと間に引用リツイートをはさもう。

一、信長に追放された後もゾンビのように蘇って「鞆幕府」を再結成するあたり、室町幕府のしぶとさはすごいものがあります。足利義昭や毛利輝元はもっと評価されていいと思います。 https://t.co/5TvWn7a1ou

— すんすけ (@tyuusyo) 2017年6月10日

二、足利義昭の研究で知られる水野嶺さんからご論考「足利将軍権力の消失」(『国史学』222号、2017年5月)の抜き刷りをご恵贈される。御礼。義昭については近年、再検討、再評価が進み、「鞆幕府」論まで登場した。水野さんは鞆動座後の義昭の権力・権威と毛利氏の関係を追究している。

— 桐野作人 (@kirinosakujin) 2017年7月5日

三、しかし「武田氏滅亡」、読み進めるに連れどんどん足利義昭の存在感が大きくなり、義昭の謀略の恐ろしさに戦慄すら覚えるとは

— まとめ管理人 (@1059kanri) 2017年2月27日7月12日@gryphonjapan

gryphon(まとめ用RT多)@gryphonjapan「武田氏滅亡」では、信長再包囲網を目指す義昭が構想した「越・甲・相・賀」四者和平は、信長−謙信の対立を煽る効果もある点を指摘し、こう書いている。

「義昭の政治・軍事情勢の読みは、彼が決して愚者ではなく、むしろ端倪すべからざる才覚の持ち主であったことを証明するものといえよう」(P137)。

GYAOで #信長の忍び 明智光秀登場回録画視聴。足利義昭も出てきて声優陣がますます豪華に! pic.twitter.com/a900MIUUwn

— かにたま (@KanitamaX2004) 2017年2月26日文章と画像が一致しないのは目をつぶれ(笑)

しかしまぁ、なんだかんだと、先に記したように対上杉、対北条などにおける「利益相反」をどう処理するかについてを武田勝頼は誤り、これらのブロックが一丸となって織田・徳川に立ち向かうことはできなかった。

勝頼だけの責任ではないが、やはり長篠の痛手を考えるともう少し自重が必要だったのではないか、とも思う。

少し駆け足をしよう。

史書にネタバレも何もないが、でも以下のツイートはちょっとこの本のネタバレ的な意味もありそうなので・・・・・・・そこは、注意喚起したうえでやっぱり書く。

決定的な 「武田氏滅亡」最終章の始まりは、遠江の「高天神城陥落」だったと。

何せ徳川方は、この城の包囲に六つも砦を築いた。

ひとつの城を落とすために六つ砦を作り、補給を絶ち…地味ながらだいぶ大規模な戦だったようだ。後年「城攻めは不得意に遊ばす」とされた家康も、城の回りに堀や唵狩りや土塁を作って包囲する。攻める側が堀を掘って、もがりで囲んだんです(笑)。大長期籠城戦でした。

しかし、戦慄したのは、その結末。兵糧も付きかけた高天神城は矢文(ほんとにやるんだ、こういうの…)で包囲の徳川軍に降伏と開城を提案する。

だが、信長は「開城に応じるな」と徳川に命じる。交渉会場での、敵味方の被害軽減でなく、高天神城が「見殺しにされた」と宣伝することで武田の求心力を奪うことを狙った!これは昨年の「真田丸」の功績かもだけど「大名の下には『国衆』が居て、彼らは生き残るため強い方につく(つかざるを得ない)。大名が国衆に離反されるなら、それは国衆の不忠義というより、安全保障不提供という大名の問題」と言うことが分かってきた。

戦は、大名の「評判争奪戦」なのだ。

太田牛一著の「信長公記」はいう。『武田四郎御武辺に恐れ、眼前に甲斐信濃駿河三か国にて歴々の者上下其の数を知らず、高天神にて干殺しにさせ、後巻仕らず、天下の面目を失ひ候』。

同書では、実はこの時織田は武田方に和平交渉をちらつかせ、高天神城奪還作戦への足止めにしたかも、と…

太田牛一は「信長の忍び」にも出てくる。

- 作者: 重野なおき

- 出版社/メーカー: 白泉社

- 発売日: 2009/06/29

- メディア: コミック

- 購入: 3人 クリック: 28回

- この商品を含むブログ (51件) を見る

余談だが、「信長の忍び」原作の雑誌連載は長篠合戦まで来ました。

昨日発売のヤングアニマル11号で原作マンガ「信長の忍び」カラーつきで掲載です。二本立てで「長篠の戦い」突入!武田家推しの方は特に必見の回です。更にGWに開催のアニメ一気見イベントのレポ漫画も!またアニメDVDつきコミックス12巻の予約が6/16(金)迫ってきました!(原作担当) pic.twitter.com/kohdVn16nJ

— TVアニメ「信長の忍び」公式 (@shinobinobunaga) 2017年5月27日

高天神城陥落の話をもう少し続ける。

信玄が詠んだとされ、実際に武田家に大きな城がないこととも結びついた「人は城、人は石垣、人は堀」の歌だが、国衆が離反すれば一気呵成に亡国となるという点では確かにその通りである。

武田家中ではこの落城後、皆がこそこそ「身の振り方」に関して動くようになっていく…

この「高天神城陥落」後の武田氏の没落は、まさに今回のイスラム国の消滅と同じではないか、と感じる。

織田徳川の調略が活発化し、「御連枝衆」こと一族の要、穴山梅雪が内通する。北条からの圧迫を受ける。経験不足の指揮官による、野戦の敗戦が連鎖する。反乱者を鎮圧不可能になるー

余談だけど、一寸面白いのは、武田は北条と戦うため安房の里見家と同盟を結ぼうとしたという話。いや結局何の実効性もなく、ただの一挿話だけど、初期の「信長の野望」ファンとしては、里見というと房総半島の一角にちょこんと存在し、いきなり主敵が北条の「無理ゲー」キャラで存在感ある(笑)

SFC信長の野望を里見でプレイしてやっとコンプリート。長かった。 pic.twitter.com/pHCefQMttO

— くらげ (@kurage_adnis) 2013年4月12日

えっ、里見で全国統一できる人もいるのか!!あと、駿河も支配したからあって当然なんだけど「武田水軍」もあったんだね。自分はどうも「制海権」とか海賊の脅威にリアリティを感じられないという話を以前かいた

「海賊の誇りと特権」〜九鬼嘉隆を描いた司馬遼太郎の描写から - ) http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20140616/p3

けど、武田水軍の興亡というのも、枝葉ではあるけどちょっと興味ある。

そして「人は城、人は石垣―」の言葉を逆説的に証明するように、周辺の城も領土もどんどん侵攻する織田徳川軍に帰服する。

内応者も逃げ帰る者も、城を枕に討ち死にすると言ったが、決戦はこれからだと説き伏せられ、後日を期し撤退した者もいる。

しかしその真意は本人ですら分かるのかー。

このへんはもはや「ヒトラー 最期の12日間」だ。

シビアなことでいえば、地元在住の「地下人」や百姓もどんどん降伏するが、その時の降伏の作法が「自分の家に火をかける」ことだったらしいというからホントきついのう。乱世より治世の世が、やはり庶民には嬉しい世だろう。

にしても「武田の重税や賞罰の不公正さ」も原因だったという。

作者は公平に、信長公記の記述は「慎重に検討されるべき」とプロパガンダ性に留保しているが、しかし文献ではなく、この時の武田崩壊の早さそれ自体が、支持喪失の根拠となり得るという点も指摘する。「大百姓以下は草のなびき時分を見計物にて候条、其節用に可立かと存候」

織田信長(談)

そして柱石・穴山梅雪(真田丸では江本明が演じてましたな。おんな城主直虎にも登場してるのか)の離反。

義信事件の原因は今川の衰退と義信成婚の仲人役だった穴山信君( #真田丸 で言う穴ユキ)が駿河侵攻派に寝返り密告した内部抗争説が有力。その後穴ユキは長篠の戦の後処理を巡り勝頼の家臣と対立が深刻化(高坂昌信は穴ユキの切腹を勝頼に進言している)して信長と通じる--> #おんな城主直虎 pic.twitter.com/41To4NW5fI

— mkt8589 (@mkt8589) 2017年5月7日

甲府からある意味堂々と人質を脱出させ、周到な準備に基き、穴山は敵方に寝返る。

この結果、華々しい「最後の決戦」を塩尻峠や有賀峠で行う筈だった勝頼の構想がそも前提から崩壊。諏訪から新府に撤退するが、この撤退だけで逃亡者が続出、8千人が千人になる。枝葉の話だが、自分は一方でこの時の「華々しい滅びの美に参加せず、諏訪から新府に移動するときに逃げた武田の7千人」のことが気になる。

談志は「落語は忠臣蔵47人じゃなく、しなかったその他大勢の赤穂の侍たちを描く芸だ」と語った。「忠臣蔵は四十七士が敵討ちを果たした。でもな、赤穂藩には300人の家来がいたんだぞ。そいつらみんな逃げちゃったんだ・・・落語はね、この逃げちゃった奴らが主人公なんだ」

- 作者: 立川談春

- 出版社/メーカー: 扶桑社

- 発売日: 2015/11/20

- メディア: 文庫

- この商品を含むブログ (13件) を見る

一方で魔王信長は、対武田侵攻作戦総司令官を任せたのが、魔界のプリンス?信忠。

平野耕太「ドリフターズ」で、名前だけ出てくるが、非常に印象にのこるひとだ。

ちなみに、本来は勝頼の娘を正室に迎え入れるはずで、仲睦まじい文通をしていたが、武田−織田が手切れとなり…という秘話もあるが、それは略す

例えば今月発売された「信長の忍び」9巻にちょろっと出てくる武田信玄の娘松姫、彼女は信長と信玄の同盟が破棄されたことで、その後波乱の運命をたどる。かつての婚約者の舅が自分ちを滅ぼしまくり、逃げ込んだ同母兄の仁科盛信を滅ぼしたのはまさに婚約者だった織田信忠。

— SOW@新刊9月発売に延期! (@sow_LIBRA11) 2015年8月29日

それはともかく……実は身内に甘いデレデレ親父であるところの信長は、けっこう過保護(笑)。御曹司に「とにかく占領地で道路を整備して要所に連絡用の砦を築き、警備しておけ」と防御に回ることを命じる。

ここで更に大規模な本体を自分が率いて、確実に勝利しようとしたからさすがだし、ある意味勝頼の武勇を警戒したのであろう。兵站も万全。

だが…… 国家が崩壊する最終盤、そのスピードが「加速」するのも歴史の法則。

例外的に士気高かった高遠城も、結果的には信忠軍の攻撃だけで落城させ、内応者も出た。信忠はこの戦で個人的武勇も発揮する。

穴山梅雪も離反と織田徳川への加担を公表、「梅雪様も下ったのだから」は効果的で、投降を大いに促していく。

母の故郷、育ちの地である諏訪も陥落し、勝頼のアイデンティティでもある諏訪大社も焼け落ちる。新首都とする予定だった要塞都市・新府が完成していればまた違ったかもしれないが、ここはまだ「未完成」で、防戦不可能。ここも撤退するが、勝頼夫人(北条の娘)をのせる輿の担ぎ手すら消え、ようやく馬一頭を見つけて彼女を乗せたという。「馬乗り廿騎には過ぐべからず、歴々の上葛、子供、踏みもならはぬ山道を、かちはだしにて、足は紅に沁みて、落人の哀れさ、中々目も当てられぬ次第なり」(信長公記)

勝敗は武門のならいかもしれないが、この記述は多くの戦火を逃れた難民のこともほうふつとさせ、何とも痛ましい。

甲府の死守もままならず、あとは死に場所を探す旅となる勝頼。

ここで「真田丸」最初期に映像化された、勝頼は真田を頼るか、小山田を頼るか?みたいな話も出てくる。甲斐・郡内地方を領する国衆を率いた。信濃、上野、駿河などで多くの軍功を重ねる。山県昌景をして逸材と言わしめ、長篠の戦いも生き延びたが織田軍の侵攻で離反。末路は概ね大河ドラマで描かれたとおりであったらしい。

— 麗木士門@歴史モン (@rekishi_mon2015) 2017年1月28日

小山田信茂#歴史#戦国時代#織豊時代#真田丸#真田丸を忘れない pic.twitter.com/pNabtYHah4

先に書いたように、国衆はまず自分の領土と民を守る義務があり、離反はその安全保障をできない君主の責任ーとはいっても…

といっても、当時ですらそのへんには道徳的・倫理的な葛藤があったのだから、やはり国家の滅亡とは、大きな悲劇なのだ。

そして「天目山」での最後となる(呼称は正確ではなく、同書では「田野合戦」と呼ぶ)。この滅亡の様子は、地元では数々の伝説が残っているらしい。

特に目を引くのは、勝頼の嫡男・クラウンプリンスたる武田信勝の最後。

これは要約のしようもないので、申し訳ないが画像を添付させてもらう。

わたしに、twitter漫画にできる腕があればねえ…

posted at 09:31:30

そして勝頼も、世を去る。その様子は諸伝ある。

皆の辞世を記す。勝頼「朧なる 月のほのかに 雲かすみ 晴て行衛(ゆくえ)の西の山の端」

北条夫人「黒髪の 乱れ足る世ぞ はてしなき 思いに消ゆる 露の玉の緒」

信勝「あだに見よ 誰もあらしの 桜花 咲ちるほどは 春の夜の夢」

なんで乱戦での最後の辞世の歌が、こんな風に伝わるんだよ…、と思わないでもないが、ひょっとしたらこれだけは伝えようという文化の「型」が敵味方にあったかもしれんし、後世の創作でも、悼むその思いは伝わるので、ここは素直に受け取っておきたい。

とまれ、ここに甲斐源氏の名門・武田は滅んだ。

ちなみに強敵・武田勝頼に手こずると予想してた信長は事前に朝廷に工作を行い、武田は「朝敵・東夷」であると認定させていた。真田丸にもあった浅間山噴火は「勝頼を守護する神が祓われた」「一天一円(世の中)は信長に服す」徴とされた。

同書は「呪術戦争」の面もあると記すが、これもまたエグイ。

最初に記した山本夏彦の警句のように、また自分がIS壊滅で感じたように、この国家崩壊の様子は、百年前、千年前も、今も、また未来にも繰り返されていくのだろう。

そしてこの時も、武田氏滅亡からわずか80日程度で「本能寺の変」。織田王国も崩壊ーー。あ"ーーーー!この本能寺は! #nhk #真田丸 pic.twitter.com/2oZtyVmpVX

— れっきー (@RekijoMinarai) 2017年1月3日

信長:………信忠は…息子(せがれ)はどうなった

— トラペゾinカルデア札幌 (@trapezohedoron) 2016年10月7日

豊久:………死んだ!!光秀に二条を攻められてお前さんが死んだと思って城を枕に最後まで戦って死んだ!!

#drifters #ドリフターズ pic.twitter.com/VxIgn6MZut

すべては、歴史となった。

(了)