柔道は男子が金メダル0でどーだ、こーだとか。

そのへんについては先回りしておきましたので、ホリオン・グレイシーメソッドでドーゾ。

http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20120730/p2

んで、この後格闘技的なオリンピックの見方では、レスリング競技が楽しみとなるのですが、そこで

近年躍進めざましい日本レスリングの歴史は、柔道やプロレスなど格闘技との揉まれ合いに始まった。傑物・八田一朗の指導下、第一の黄金期を刻んだ東京五輪、天才たちの登場、迷走をきわめた90年前半、そして女子レスリングの創設。戦前~現在の無数のドラマ、多様な人物を描ききる力作。ロンドン五輪をより深く楽しめる一冊。

- 作者: 柳澤健

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 2012/05/25

- メディア: 単行本

- クリック: 20回

- この商品を含むブログ (25件) を見る

について紹介したい。

いや、実は二、三度このブログでも部分的に紹介していたのだが、

http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20120630/p1

http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20120619/p3

何しろ部分部分が非常に興味深くて、そこから発展させた1エントリー・・・つまり部分を論じるものだけになってしまった。今回もほって置くとそうなる可能性は非常に大であるからして、そこを肝に銘じながら全体的に論じていく。予定

「柔道」を介した接近遭遇

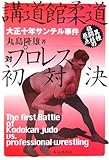

著者は、1921年に行われた、靖国神社での庄司彦雄vsアド・サンテルから説き起こしていく。

ここはうちらの土俵である。

2008年の「戦極」旗揚げ日はサンテルの試合(1日め)の日であり、しかも戦極も柔道の吉田秀彦vsプロレスラーと自己認識するジョシュ・バーネットの試合だったので、喜んでそういう視点を煽ったっけ。

http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20080205/p2

この一件に関してはもっと詳しいサイトが

http://okigura.lolipop.jp/jj/jj/kakutou/kakutop.htm

で、こんな本も出ている。

- 作者: 丸島隆雄

- 出版社/メーカー: 島津書房

- 発売日: 2006/02/15

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 20回

- この商品を含むブログ (9件) を見る

講道館は嘉納治五郎がビビッて(?)主要選手に対戦を禁じ、血気盛んな若手が出て行った、ということはあるのだが、結果的にはサンテルに圧倒され(サンテルの1勝1引き分けだが、引き分けの内容も一方的)、そこで相手の庄司もレスリングの奥深さに目覚め、米国にレスリング留学して帰国後は早稲田大にレスリング部を創設する。

この庄司が日本レスリングの父に…とならずに、失敗してレスリング界から影響力を失うところが歴史の面白さだが、しかし庄司は失敗しつつも、ある男にレスリングの遺伝子を伝える。

それが 八田一朗 である。

アイデアマン、叛骨家…八田一朗という畸人

黎明期の日本レスリングは・・・いやその後も・・・柔道との距離感に苦しんできた。なんだかんだで戦前期に五輪を見据えたとき、日本のスポーツ界では「レスリングに柔道選手を出しとくのが手っ取り早い」というのは無理からぬところも無くはなかったと思う。

しかし講道館はそもそも「縄張り争い」には敏感なところがあり(柳澤氏はこの初期柔道の政治闘争についても詳しく調べているので、どこかでその本も書いてほしいところだが・・・)「日本レスリングを作るなら総本山を講道館に置け」などと八田に打診した、というのである。

その癖、1928年のアムステルダム五輪に実際にレスリング選手を派遣した講道館だったがその柔道六段の選手は

「巴投げの名手」

だったというから見事な、いしいひさいち風のギャグである(爆笑)。もちろん?フォール負けした。

ここで八田一朗の叛骨精神がめらめらと燃え上がるのである。

早稲田の道場を練習場所に使わせてくれない、というような迫害なども受けつつ・・・ここは八田の言葉を孫引きしておくか。

日本には古来柔道がある。これは万邦無比皇道を翼賛する道である。ボクシングやレスリングのような毛唐の遊びとは違う。だから柔術とはいわず柔道と呼ばれている。これは武の道であり人の道である―ーといった、いささか神がかり的な考えが当時の柔道界を、そしてまた世間を支配してきた。(八田一朗「わが道を行く」を孫引き)

■石原都知事「西洋人の柔道はけだもののけんか」

http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20120803-OHT1T00324.htm

おっとマウスがすべった(笑)。

あまりテーマを広げてられないから本題に戻すと、

こんな偏見に負けず、、協会を作ってそのまま体協加盟も成し遂げ、第1回全日本選手権では協会で鍛えた純粋レスラーといっていい選手が、講道館選手を退けて勝利する(ところがこの試合の判定に疑惑がある、という話があって、やはり歴史は単純ではない。その描写をカットしない柳澤氏の誠実さということもあるが)。

そして戦後の躍進に至るまで、日本のレスリングは八田が牽引していった。

・大陸から引き上げた後は、自分たちは土蔵住まいし、代わりにバラックのホテル(なんと米軍用のラブホテルである)を建てて生活費とレスリングの諸費用を稼ぐ。

・大陸時のコネを使って三笠宮殿下をレスリングの名誉総裁に担ぎ、三笠宮杯までのちに創設する。

・戦後初めて日本が参加したヘルシンキ五輪では、ゴネにごねて選手3人の派遣枠を5人とし、結果的にそのうちの2人が金、銀メダルを獲り全員が入賞。

・レスリングの役員派遣枠を有効活用するため、自分は枠外で選手団長秘書として大会にいく(笑)

どれもこれも、バイタリティとアイデア、そして交渉力にあふれた八田像を際立たせてくれる逸話だ。

そして有名な「ライオンとのにらめっこ」「下の毛も剃れ!」話について〜プロパガンダとしての八田イズム

前の晩、八田さんが「世界で一番強い動物は何だ?」と聞いてきた。私らは『ライオンじゃないですか?』『おお、そうだ。だから明日はライオンとにらめっこしにいく。ライオンに勝てればオリンピックでも勝てるぞ』と八田さんは言って、新聞記者にも『明日の朝、上野公園に行くから』と声をかけた。我々はいい迷惑ですけどね(笑)。渋谷から上野まで走らされて、新聞記者たちは車でついてくる。

(略)八田さんとしてはライオンを鎖でつないでもらって、われわれが檻の中に入るということを考えていたみたいですけど、飼育係の人は「そんなことは絶対にできない」って。仕方なく我々は金網の前の手すりを乗り越えて・・・

ライオンだけじゃない。『おい、日本で一番最初に金メダルとった人がだれだか知ってるか』(略)『おい、将棋指しでいま一番強いのは誰だ』・・・もちろんあらかじめ計画が立ててある、八田会長はそういう人です

のちにこの伝統は、レスリング界からお笑い界に引き継がれたとか(嘘)。

実は自分、八田一朗という名前を目にするのはこの本が初めてではなく、サンボマスター(本物)のビクトル古賀の本で知ったのだ(自分の関節技の技術体系は基本的にビクトル古賀&麻生氏のSAWの解説本経由だもの)。

柔道からレスリング普及へ、の八田氏と、柔道からサンボ普及へ、のビクトル氏は馬が合ったのか、上のような逸話をビクトル氏はしばしば自著で触れていた。

このほかにも

明かりのついた部屋で寝る、急にたたき起こしてそのまま再度寝させる(時差ぼけ克服のため)、さらには「徳川」の管理と記録・・・(「徳川」の意味については本書参照)。

どれもこれも意味が無いとは言わないが、いくつかはあからさまに話題づくりですな(笑)。

しかし、だからすごい!!のである。

「話題をつくって、記事にしてもらう。注目度が高まる。選手たちはやる気になり、競技人口も増えて裾野が広がる」

こういうことをアマチュアスポーツの中ではっきり考え・・・いや考えはしても実行し、公言できる人は、今の日本でも少ないのではないか。

このブログの長年の読者なら、いつか紹介したいとブログ主がいいつつ、一向に長文書評が始まらないというう幻の本

ドキュメント 戦争広告代理店〜情報操作とボスニア紛争 (講談社文庫)

- 作者: 高木徹

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2005/06/15

- メディア: 文庫

- 購入: 28人 クリック: 241回

- この商品を含むブログ (167件) を見る

しかし「プロパガンダ」をテーマとしたこの作品の主人公たる「ルーダー・フィン社」のやり口は、ハッタリ一朗こと八田氏のやっていることと共通しまくる。

キャッチーな「絵」「フレーズ」を考案、その場をお膳立てして、メディアにそれを撮らせ、世論を動かす・・・

やりすぎるのもどうかというところはあるが、

やはり必要なセンスだろう。とくにひとつのジャンルを、丸ごと立ち上げて、確立させようという男には。

八田一朗とアントニオ猪木、大仁田厚といった人物が対談したら、盛り上がったかもしれないな。

こんな一面も

外国遠征に際し八田会長が選手一同に訓示、指導したのは、外国のどこに行っても、誰に会っても、恥ずかしくないマナーを身につけること…身だしなみについてはひげを剃ること、ネクタイを締めること・・・毎日チェックを受け一つでも出来ていないと厳しく叱責された。(略)大統領とも堂々と食事が出来るようになれと言っているのだ

八田さんは僕に言った。『外国人の前で選手を殴るなんてとんでもない。あいつを強化委員長から外す』と。

後継者もいれば、「反八田」もいる。それもまた彼の証。

成績不振の責任をとって役員以下丸坊主になり、選手は下の毛も剃るという、宣伝も兼ねた?パフォーマンスは東京五輪の一つ前、ローマ五輪で行われ評判になった。それに味をしめたのか、八田氏はモントリオール五輪でも・・・

八田一朗は、四位となった菅芳松にこう言った。

「君は自衛官だ。君はメダルが取れなかった。だから上も下も剃りなさい」

菅がグレコローマンコーチの藤本英男に八田の命令を報告すると、藤本は「絶対に剃るな。俺が許さない」と言った。八田一朗は日本レスリングの象徴であり、絶対権力者である。その八田に逆らったただひとりの男。それが藤本英男だった。

(略)

「要するに八田さんは坊主頭を並べさせて新聞記事にしたいんです。僕はカッとなって、『いえ、僕は坊主にはしません。選手たちも坊主にはさせません』と・・・」

この結果、藤本氏はレスリング界で孤立するが、それならばと彼は選手育成に集中し、結果を残したという。

こちらが「反八田」。

では・・・「後継者」はというと、これがあの、福田富昭氏なんだわ。

いやー、PRIDEや戦極の影に見え隠れていたでしょ。この人。

ところが世界的なスポーツ界の大物であり・・・たとえば日本の柔道選手は、世界の柔道組織の中で影響力を持っていない。ところが福田富昭氏の場合は世界レスリング界の大物、というかFILAの副会長だからね・・・

というか、女子レスリングやちびっこレスリングなどに注目・支援し、年商200億円の会社を1000億円にするビジネス感覚と私財をついやしてそのジャンルを育てた。

(ちびっこレスリングを創設したのは格闘技界でも有名な木口宣昭だという)

マスコミ対応などに積極的なところも似ているだろう。

どうも「PRIDE・戦極」のイメージから「うさんくさそうなおっさんだなー」というイメージで格闘技ファンは見てしまうのだが、そういうところと違ったところも見ていなきゃならないですね。

さて、これで紹介したのは書くべきことの大体半分ぐらいですね。

世界的なレスリングの歴史

「空気投げ」や合気道の有効性が、もっとも近代スポーツに近い格闘技であるレスリングでこそ証明された話、

少年レスリングと「体育会気質」と安全性の話、

セルゲイコーチの悲劇

天才過ぎてしまった高田裕司・・・・

など、いろいろな話があるのですが、それは後編にゆずろう。

(※しかし、このブログでほんとうに「後編」が書かれるかは毎回予断をゆるさないので、無くてもまあ気にするな、と。)

【追記】ちゃんと続編書きました!!

■五輪にあわせた必読書「日本レスリングの物語」(柳澤健)〜後編は断片風に

http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20120806/p1