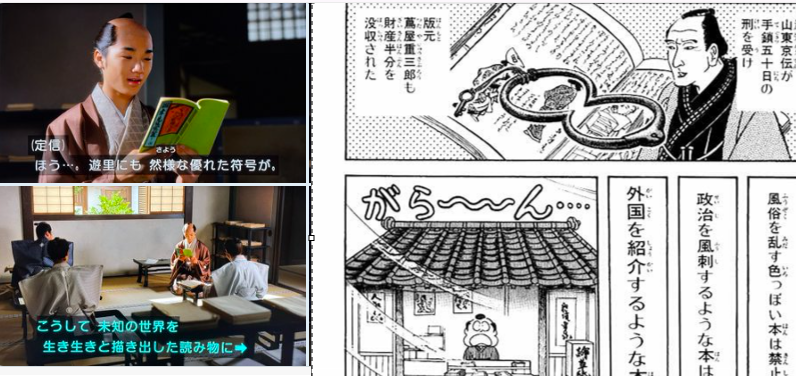

寛政の改革の風紀粛正のイメージに反して、松平定信自身は戯作好きで自分でも執筆してたエピソードも入れていくのね。全ての登場人物の中に異なる位相を混在させていく作劇は、後に蔦重を窮地に追い込む彼すらも例外じゃないということか。 #大河べらぼう pic.twitter.com/78rgwU2x9C

— キヨソネ 或いは KYは静かに眠りたい (@kysn) March 23, 2025

こちらで触れた話題です

(ウィキペディアからの孫引き)

…寛政の改革では、卑俗な芸文を取り締まった定信であるが、私人としてはこうした芸文を厭っていたわけではなく、むしろ好み楽しむ一面を持っていた。例えば、『大名かたぎ』(天明4年頃)という大名社会を風刺した戯作や『心の草紙』(享和2年自序)など、自ら執筆した黄表紙風の未刊の戯作が存在する[40]。また、長じて執筆した膨大な随筆類には、市井の話題を熱心に取り上げるなど、公私で矛盾した一面があったものの、為政者としての立場から世情を理解しようとする側面が見える

一方で

なのも、また一つの側面である。

元々、文学とは、物語とは、こういう人間の一筋縄ではいかない複雑さに目を向けるものなのだ。

この部分が丁寧に描かれれば、むしろドラマとしての厚みは増すのではないでしょうかね。

江戸居家老・平沢常富がいる秋田藩とは・・・・・・・

#大河べらぼう 紀行 第12回

— 大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」日曜夜8時 (@berabou_nhk) March 23, 2025

『明月余情(めいげつよじょう)』をきっかけに蔦重の協力者のひとりとなっていく朋誠堂喜三二こと平沢常富。平沢が江戸留守居役を務めていた秋田藩佐竹家の上屋敷跡を東京・台東区に訪ねます。

配信は👉https://t.co/0U9qpSHJqM pic.twitter.com/9htrx6EiXw

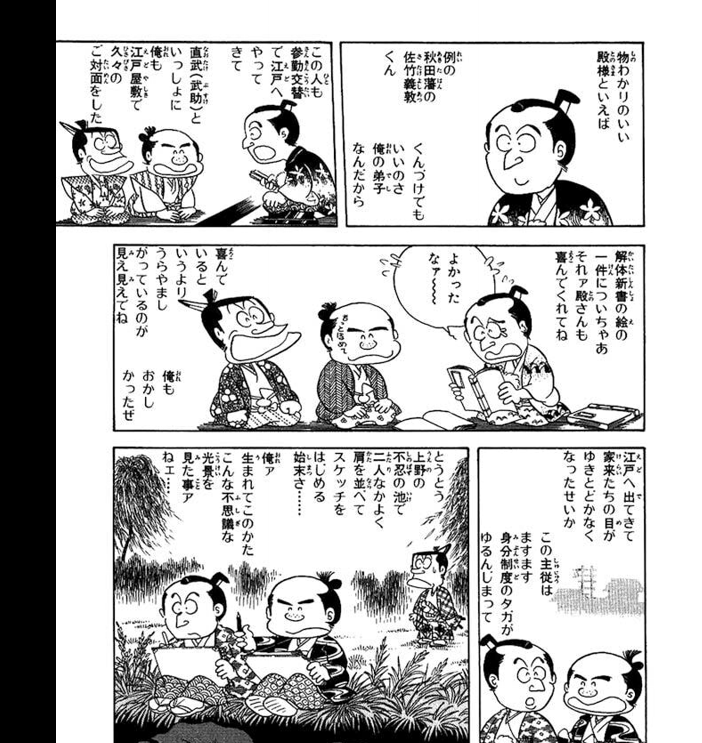

天明の頃は藩の江戸留守居役筆頭で、120石取りであった。当時の江戸留守居役は、江戸藩邸を取り仕切り、幕府や他藩との交渉を行う、一種の外交官に相当した[5]。

若い頃から「宝暦の色男」と自称して吉原通いを続け(吉原も一種の社交サロンであった)、勤めの余技に手がけた黄表紙のジャンルで多くのヒット作を生んだ。また、田沼時代は武士・町人の間に「天明狂歌」といわれる狂歌ブームが沸き起こり、数多くの連(サークル)が作られた。常富も手柄岡持や楽貧王という名で狂歌の連に参加していた。

しかし、松平定信の文武奨励策(寛政の改革)を風刺した黄表紙『文武二道万石通』を執筆し天明8年(1788年)に上梓したことから久保田藩9代藩主・佐竹義和より叱りを受けたらしく、黄表紙からは手を引き、以降はもっぱら狂歌作りに没頭した。

ja.wikipedia.org

こんな藩。

そして、元をたどって、秋田に佐竹家がいる理由は・・・・・・・・