銃社会アメリカでも、前代未聞の犠牲者となったフロリダの銃乱射事件。

犯人の人となり、動機などはもとより、どんな犯罪でも複合的な要因や、複雑な性格があるものであるが、少なくとも「その一面」として、以下の話があるだろう。

イスラムの教えと同性愛〜宗教倫理と市民社会について /銃撃事件を受けて - Togetterまとめ http://togetter.com/li/98684

そしてこのまとめにも採録したが、イスラムの専門家である内藤正典氏は、今回、こう明言した。

今後無数の質問がイスラム教徒に浴びせられるだろう。「イスラムは同性愛をどうみる?」イスラム教徒は「神によって禁じられている」としか答えようがない。こう答えた瞬間「お前はあのテロリストの仲間だ」と断定される。今回の銃撃は、イスラム教徒と世俗化した西欧社会の関係を破綻させる危険がある

— masanorinaito (@masanorinaito) 2016年6月12日

これはまったく、イスラームだけの問題ではない。神の法vs人の法、神の国vs世俗国家 は常にある問題だ。

このブログで、もう何度も書いた話題で、

先ほどの http://togetter.com/li/98684には、手回しよく過去記事にリンクを張っているので基本省略し、3例だけ再紹介。

http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20041015/p1

【ブリュッセル福原直樹】欧州連合(EU)の「内閣」である欧州委員会の次期副委員長候補が、宗教上の理由から「同性愛は罪だ」などと発言したため、欧州議会が「不適任だ」と異例の判断を行い、大もめになっている・・・・

この候補はイタリアのEU政策相・ブティリョネ氏。同議会は現在、各委員候補(25人)の聴聞中だが、その席でローマ法王と親しく、熱心なカトリック教徒でもある同氏は、同性愛を否定。さらに「女性は夫に守られ、家族のために子どもを産む」とも発言した。

このため同議会の市民権委員会は11日、小差で同氏を不適任と判断。だが、伊のベルルスコーニ首相は「宗教的信条への挑戦だ」、本人も「良心は売らない」と反発…(略)

http://d.hatena.ne.jp/miyakichi/20090926/p3

第64回国連総会議長に選任されたアリ・アブドゥサラム・トレキ氏が、同性愛は「容認できない」と発言したというニュース。

トレキ氏はリビアのアフリカ連合問題担当長官で、2009年6月10日に国連総会議長に選任されています。

9月25日(金)に行われた記者会見で同性愛関連の質問をされ、彼は以下のように答えたとのこと。

「その事柄は非常にデリケートで、非常に厄介です。イスラム教徒ですから*1、私はそれに賛成ではありません……それは世界の国々の大部分では、容認されていません。私の意見としては、この事柄には少しも賛成できません。私たちの宗教や伝統では、あまり受容できないと思います。

「世界の大部分で、それは容認できないことだとされています。民主主義の一種と考えてそれを認める国もありますが、私はそれが民主主義だとは思いません」

http://biglizards.net/strawberryblog/archives/2009/04/post_838.html

…「バーモント州はアメリカで四番目に同性愛結婚を合法とする州となりました。他の州もこの例に従うべきでしょうか、そうでないとしたら何故ですか?」

言っておくが、ミスUSAの方針として、審査員は政治、宗教、セックスに関する質問はしてはいけないことになっている。本来ならば、ここで司会者がこの審査員の質問を遮り、「ヒルトンさん、政治の質問は御法度です。他の質問にしてください。」というべきだった。しかしミスカリフォルニアはこの質問に真正面から答えた。

「私は我が国が同性愛結婚を選ぶことが出来る国であるということはすばらしいこだと思います。(略)でも、我が国では、私の家庭では、結婚は一人の男性と一人の女性の間でのみ認められるべきだと信じています。誰を侮辱するという意味ではなく、私はそのように育てられましたし、そのようにあるべきだと信じます。ありがとうございます。」

これらは、確かに今後、難しい問題として残る何かだろう。そのまとめの、はてブにこう書いた。

http://b.hatena.ne.jp/entry/290314846/comment/gryphon

イスラム教徒でもキリスト教徒でも幸福の科学でもいいのだが「貴方は同性愛を認めるか?」と尋ねるのは認められるか。そして「宗教上、認められない」との答えが来たら、LGBTに非寛容だと批判するべきか

さて、ここから続く…。

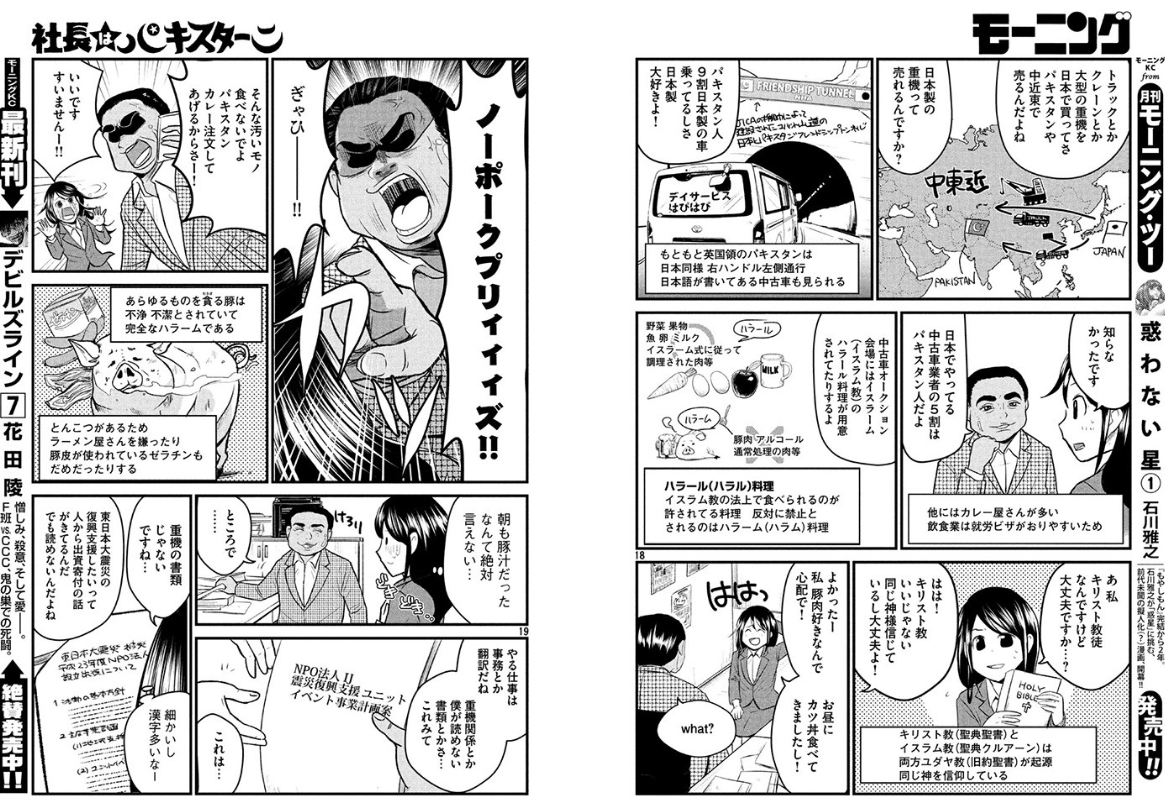

実はこの事件にまったく関係なく取り上げようと思ったのだが、この前、モーニングに「社長はパキスターニ」という漫画が掲載された。

作者はなつみ理奈さん。

https://twitter.com/natsumidaff

「大げさに描いているところもありますがノンフィクションです」と、欄外に明記されている。

日本のありがたいところで、漫画家…マンガを描けるというスキルを持った”調査員”が世界各国、文系理系、あらゆるビジネスや愛好家に散らばっていて、マンガで日々リポートを送ってくれる。

そして本人が海外にいったり、外国人と交流して異文化間のギャップや面白い発見を漫画にするエッセイコミック、フィクションコミックはすでに一ジャンル、一大潮流であるい。この作品もそのひとつとして、なかなか面白かったです。

というか、ネット上で読めるんですよ。

まず読んでもらいましょう。

社長はパキスターニ (モーニングゼロ2016年3月期佳作)/なつみ理奈 社長はパキスターニ - モーニング・アフタヌーン・イブニング合同Webコミックサイト モアイ

http://www.moae.jp/comic/morningzero_shachouwapakistani/1

※その後こちらに移行

comic-days.com

読みましたか。

で、タイトルのテーマです。

より鮮明な画像はこちら↓ (もしくはネット上の漫画を見てください)

http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/g/gryphon/20160614/20160614121208_original.jpg

「ノーポークプリイイズ!!!」

「そんな汚いもの食べないでよ」

鮮明な画像でもういちど

…その豚を、おいしく食べてほしいと、愛情を込めて一生懸命育てた養豚場の、精肉工場の、お肉屋さんの立場は……といってもしょうがないのである。そういう人がいかに情熱を込めて丹精しようと、「豚は汚れた食べ物であり、ハラームである」というのは、宗教的正義なのである。それは科学的にぶた肉が清潔かとか、食べたらおいしいかとは関係ない。我が国だって仏教神道の混交の結果、明治世俗国家の強権なしでは、四足の肉をケガレとして忌避する宗教的伝統を打破できなかったではないか。

往来絶えざる浅草通り御蔵前に店舗の名も高き高旗の牛肉鍋、

(中略)

士農工商老若男女賢愚貧福おしなべて牛鍋食わぬは開化不進奴(ひらけぬやつ)

(略)

実に流行は昼夜を捨てず繁盛かくの如(ごと)く

(中略)

オイねえさん生(なま)で一合、葱(ごぶ)も一処にたのむ」

だからこのパキスターニの経営者が、豚肉を召し上がらないのはたいへん結構な話であります。

しかし。

雇用している(※作中のこの時点では雇用寸前…、ですね)、異なる宗教であり当然戒律も違う、そんな他者に対しても、自分の宗教的正義に基づいて、「ノーポーク」を要求する。そして被雇用者は、それが実際に問題になるかどうかはともかく「朝は豚汁だったなんて絶対に言えない…」とプレッシャーを掛けられる状況にあった、ということである。

これは、逆に考えたらどうだろう。

たぶん全国トータルでは、パキスタン人が日本人を雇用するより、日本人がパキスタン人を雇用する例のほうが多かろう

「うちのカミさんがみんなにって、肉まん差し入れてくれたんだよ、ほら食えよ…食えないってのかよ!!」「社長の俺がついでやった、この酒が飲めないってのかよ!!」

案外ありそうな光景であるが、

これがいいなら、上の「ノオポークプリイイイズ!」も肯定できるでありましょう。逆に言うなら、ムスリムに酒や豚まんを強要する行為を野蛮で下劣な振る舞いと恥じるなら、このパキスターニ社長のパワハラを糾弾せねばならぬ。

では、どこまでならいいのか。

他の宗教の信徒を神社で参拝させるという行為への違和感 神道の神を信仰する人はいないの? - Togetterまとめ http://togetter.com/li/979473

豚肉を食べないというのを一つの慣習や儀礼と位置付けることはできるか。さて難しそうで。

また、「マイノリティとマジョリティ」とか「権力勾配」とか、そういう面でみるとどうか。

なんでも作者はクリスチャンであり、つまり日本では宗教的マイノリティであった。社長はムスリムで日本在住パキスタン人。

そしてくりかえすが雇用者と被雇用者の関係であった。

このへんは法律的に考察するとどうなるのか。宗教的に考察するとどうなるのか。

宗教的な戒律を守る場合の「自分」と「他者」の違い。

また、それに従うものを雇用する自由や雇用しない自由もある…のか??

人間やっぱり、人の上に立ったもんの勝ちなのか??

このノンフィクション漫画は、「自分の雇用者に対してはムスリムでなくても『豚肉を食うな』というムスリムの経営者がいる」というそんな一風景を切り取った、考えさせる秀逸な作品でした。