【記録する者たち】(←※準タグです。これで検索すると関連記事がでてきます)

よく言われる話だけど

「ヘロドトスがピラミッドを見て『古いなー』をいう感想が残っている。その感覚は、そのヘロドトスを我々が見る感覚と同じだ」

というのがあります。

とにかく、ギリシアやローマの時代で、すでにとんでもなく古い「古代遺跡」。

それがピラミッドやスフィンクスだったという。

http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4730651.html

39:風吹けば名無し@\(^o^)/:2014/08/21(木) 00:59:22.42 id:mdv4/FCJ.net

クレオパトラの時代にはピラミッドが何なのか分からなかったらしい283:風吹けば名無し@\(^o^)/:2014/08/21(木) 01:30:14.24 id:s4ZGEL8P.net

>39

ピラミッドからクレオパトラって3000年後やで

わかるわけないやん

67:風吹けば名無し@\(^o^)/:2014/08/21(木) 01:02:59.76 ID:560w+Ssg.net

ピラミッドの建設って重労働だけど十分な休息と当時としては相当レベルの高い食事だったとかじゃなかったか?

ビールとかも出てたらしいし寝床も用意されてたとか

69:風吹けば名無し@\(^o^)/:2014/08/21(木) 01:03:20.27 ID:F2/dZ4Tb.net

ビールもパンも配られてたらしいね

全然奴隷じゃない

299:風吹けば名無し@\(^o^)/:2014/08/21(木) 01:31:36.99 id:bvbiwMLX.net

>69

あの時代に発泡酒あったんが驚きや

321:風吹けば名無し@\(^o^)/:2014/08/21(木) 01:35:16.23 ID:t+8iJI8m.net

>69

現場監督の日記「酒の飲み過ぎで二日酔いのやつ多すぎィ!」

ま、とにもかくにもものすごくすごい、お話である。

しかし…どこかに、そのまとめがあったんだが、今見つからないので残念だな。

まあ要約すると

「こんなすごい技術が古代にあったんなら、なんでそこから着実に進歩していかなったんだろう。そうすればエジプトはずっと文明をリードしていたはずだし、科学ももっともっと速いスピードで進化し、火星にも行けたはずだ」

という問いだった。

シビライゼーション脳だな、これ(笑)

だから同じCiv脳の僕も反応して、印象に残っていたのだが…井沢元彦の「逆説の世界史1」で、同じような疑問を提示していたのであった。

- 作者: 井沢元彦

- 出版社/メーカー: 小学館

- 発売日: 2014/01/20

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (9件) を見る

・石材を積み重ねた時、まったく隙間が出ないように削るのは、どんな工具を用いたのかということも正確にはわかっていない

・その他、謎はいろいろある。だが…

古代エジプト文明史の最大の問題は実はピラミッドの謎ではない。

これほど素晴らしい技術がなぜ後世に継承されていかなかったのか?エジプト文明は少なくとも5000年近く前に、クフ王のような高度な技術水準を達成しながら、なぜそれがすんなりと蒸気機関や自動車や宇宙ロケットに発展していかなかったか?

(P102)

しかしまあ、その理由はもとをたどればある意味単純な話であった。

すぐに公開して人類の財産にすべきなのに公開されなかった情報というのが近代以前にはあった、ということなのである。

例えば近代以前の日本では、新しく発見された病気の治療法、あるいは数学の新しい解法などは秘伝として公開されないケースが多かった。なぜなら医者にしても数学者にしても、それぞれ武道のように流派を結成し内容を競い合っていたからだ。

せっかく多大の費用と多くの時間をかけて見つけた新しい方法を、無償でライバルにとられてなるものか、という考え方があったのだ。

これなら決して理解できない考え方ではないはずだ。こうした傾向をふせぐために、現代では特許制度があるのだから。

(106P)

エジプトでは特に宗教思想や宗教的秘儀が、分かっているようでいて分からないものが多い。それは「秘伝」であり、またエジプトには日本や東洋の「言霊」信仰的に「名前をはばかる」思想があった。そのため、パピルスとヒエログラフというすばらしい記録装置を作り上げながら、いまだに不明のことが多いのだ。

なぜ文明が発達したのか?

それは文字が発明され、物事を記録しておくことができるようになったからだ。これによってあらゆる分野の知識が蓄積される。また多くの人間がそれを共有できる。

(略)

しかし、すべての情報が記録され公開されたのではない。まさに秘伝として隠された情報がある。

文字情報にしておけば万一その文明が滅んでも、後世の人間はそれを継承することはできる。逆に機密情報にしておきたい時…口承による伝承に変えるのである。もちろん大勢の人間にそれをやらせることは機密が漏洩する危険があるから、少数の人間に限定せざるを得まい。

逆に言えば、もしその文明に大きな危機が迫り、口承者に適切な保護がなされなければ、何代にもわたった貴重な情報は一瞬にして消えてしまい、二度と再現することは不可能になる。

それでも古代エジプト文明が、古代ギリシャ文明のように、神は認めるものの数学や技術はその神秘性から切り離すという作業を少しでも行っていたら、古代エジプト文明の成果は、ちょうどユークリッドのように後世に残されたかもしれない。

しかし古代エジプトでは、これは推論だが、そうした数学や技術と宗教的祭儀が固く結びついていたため、文明が危機に瀕した時、それを文字化する努力も後世に伝える努力もなされなかったのではないか。

(P108)

ああ、みもふたもないね……

「秘伝」が持つ、そんな背反。

シビライゼーションをやっていると(またそれか)、文明は一度獲得した成果を絶対に手離さず、つぎつぎと積み上げていくようなイメージができてしまうが、実は積み木というよりすごろくで「振り出しに戻る」が何度もあったのではないか。

その寄り道は、やはり惜しまれるのである……だが「放射性廃棄物の記録を何万年後の後世に残せるのか?」「津波が到達した境に神社があるのではないか」という話があるように、もともと記憶や記録というのは残らなくて当然のものなのかもしれない。

そこをラピュタの空賊のように「たったこれっぽっち」でも拾い上げ、伝承しただけでもすごいことなのかもしれない。

そうやって積み上げた成果の上に新しい発見をすることを、ニュートンは「巨人の肩に乗った」と表現した。

あるいは、こうとも喩えられる。

- 作者: 蛇蔵

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2015/06/23

- メディア: コミック

- この商品を含むブログ (5件) を見る

そんな「技術・文化・文明の伝承」から連想するもろもろ

■「一子相伝」の継承者が…(喧嘩商売)

文化や文明の継承という時に、ときどき「喧嘩商売」を思い出すのだが、入江文学は「一子相伝」の最強武道富田流を継承しているが、主人公十兵衛からは「お前童貞じゃん。一子相伝の流儀を継承させられないじゃん」と言われ続けているという(笑)

◆富田流

実在する 古武術流派。

冨田勢源(作中で語られたところによると、バガボンドの小次郎の師匠の鐘巻自斎の師匠)を開祖とする流派。よって刀を扱う技術もある。

文学の一派は江戸後期に分派したものだという。

一子相伝で代々受け継がれてきた立派な流派なのだが、 どこぞの六代目がアラフォーになっても童貞 なため存続が危ぶまれていた。

http://www49.atwiki.jp/aniwotawiki/pages/24602.html

■「華氏451度」

文明の伝承、ということなら、「華氏451度」のラストシーンになるわけだが、言っちゃっていい?オチ言っちゃっていい??……駄目ですよねぇ。とにかく、あれなー。

- 作者: レイブラッドベリ

- 出版社/メーカー: 早川書房

- 発売日: 2014/07/28

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

![華氏451 [DVD] 華氏451 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/514sIb%2BG-eL._SL160_.jpg)

- 出版社/メーカー: ジェネオン・ユニバーサル

- 発売日: 2012/05/09

- メディア: DVD

- 購入: 1人 クリック: 10回

- この商品を含むブログ (20件) を見る

■「学会」「特許」はエライ!

これもまた、シビライゼーション経由で気付いたことなんだが(笑)、井沢氏が指摘した「特許制度」にくわえて、本当に「学会」というものを考えた人はえらかった。

「新しい発見をいち早く発表した人には、ここでその成果を広く公開しつつ、その発見者という不朽の名誉を与えるよー。二番手の人は名誉ナッシングね」とやったら、頭のいい人たちにカネ以上の、発見と発表をするモチベーションを与えた。

そのせいで、「巨人の肩に乗った」はずのニュートンさんの偏狭な態度が生まれたり…

逆にこれでもキャベンディッシュのようなシャイなひとには響かず、ほとんどの成果を未発表にして、「世界最大の才能の無駄遣い」をさせてしまったりした

- 作者: 清水義範

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 1996/04

- メディア: 文庫

- この商品を含むブログ (1件) を見る

のだが、それでもその効果は明白。

自分は江戸時代にタイムスリップしたら、脚気治療の名医として活躍しつつ(「米ぬか食え」でOK)、お殿様に説いて江戸の都に「特許庁」と「将軍立学会」を設立し、その事務局の仕事で食っていきたいと思っている。

■日本算術の「算術絵馬奉納」

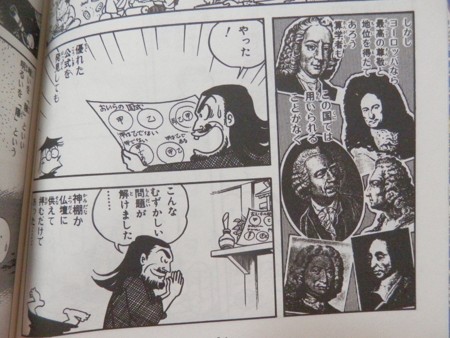

しかし、「学会」までは発明できなかったとしても、日本算術は独自に、なかなかいい線をいっていた。

<「風雲児たち」より>

「答えを載せない問題集」か、センスいいね。togetterのハッシュタグ大喜利みたいなもんでもあるんじゃなかろうか。

しかし……

だが、さらにしかし。

やはり「真理は万人によって求められることを自ら欲し、芸術は万人によって愛されることを自ら望む」(岩波文庫)。下のコマの「神棚に供える」は、いつしか、「天地明察」のオープニングを飾る名場面…神社の奉納絵馬というものも生み出したようだ。

有名無名を問わず、自ら発見した解法や、考え付いた問題を絵馬にして、奉納=発表する。作中では渋谷の「金王八幡宮」とあるが、実在の神社だろうか。

<追記:ブクマより>

id:yojik 渋谷の「金王八幡宮」は実在するし、お祭りも来月あるはず。ガチで算額を奉納している人もいるみたいです。 → http://tokyodeep.info/shibuya-konno-hachimangu-2/

自分はもともと、「近代に完成されたシステムの原型や代用になるものが、前近代でこのようにあった」というテーマが好きなんだ。

この「算学奉納絵馬」は、「学会」や「技術特許」を生み出せなかった日本が、その代用品として並行して生んだものだとするなら、かなりいい線をいっていたのではないだろうか。

それは誇らしいし、また「知の保存と継承」という人類全体の金字塔(※そういや金字塔って、ピラミッドの異名だよな…)の組み石のひとつばかりを構成しているのではないだろうか。

中国、朝鮮、ベトナムといったところでは、似たような仕組みはあったのだろうか?

■「秘伝」とは、品質保証でもあった

いま該当コマが見つからないのだが、「風雲児たち」で世界に先駆けて全身麻酔に成功した華岡青洲についての記述がある。こんな人類史的成果を、秘伝という形で閉じ込め、広く普及させなかったという論難があるが…

・もともと開発段階で、実験対象の妻や母を失明させるなど(あれ?あの話は事実だっけ?)、だいたいの薬がそうであるように「毒」と紙一重なのです。

・それを、麻酔としては有効でありつつ人体に無害なように調合・保存するなら、それは「名人芸」が必要となる。それなしでやったら医療被害が続発する。

・華岡流の「秘伝」は、それをふせぐ「品質保証」だった…

- 作者: 有吉佐和子

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 2014/02/07

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

なるほどね。しかし何巻だったろう?いま、幕末編とその前(自分が持ってるのは潮社版)をあわせると60巻以上あるから見つからないんだよ…

■ロシア漂流民・中川五郎治は「生活の糧」として、種痘法を他に教えなかった。それを責められるだろうか?

http://www.geocities.jp/une_gen/BookReviewH120612.htm

- 作者: 吉村昭

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2000/04/15

- メディア: 文庫

- この商品を含むブログを見る

下巻の後半からは、種痘を「植え疱瘡」と命名し、生活の糧として生きる五郎治の生き方や、種痘の日本での普及などを描いている。もともと吉村氏がこの小説を書くきっかけとなったのが、長崎経由で入ったと思っていた種痘が、実は、それより数十年早く、最北の地蝦夷松前で、ロシア帰りの漂流民によってもたらされ、それも実際に多くの人に施されていたという事実を知ったことからであった。種痘が日本史の中でどんな大きな意義を持つかを知らない五郎治は、日本人の間に種痘を普及するという崇高な考えは持ちあわせず、種痘を生活の糧とし、痘苗を他人に譲ることは、競争相手を作ることであるとして頑として拒否した。

…数年ごとに大流行して多くの人命を奪う天然痘。それに絶対確実な予防法が異国から伝わったと知った福井藩の町医・笠原良策は、私財をなげうち生命を賭して種痘の苗を福井に持ち込んだ。しかし天然痘の膿を身体に植え込むなどということに庶民は激しい恐怖心をいだき、藩医の妨害もあっていっこうに広まらなかった……

- 作者: 吉村昭

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 1988/04/28

- メディア: 文庫

- クリック: 2回

- この商品を含むブログ (9件) を見る

下の作品の中で、その「秘伝」として他人に技術を伝えなかった中川の話も触れられている。それは決して責められない、仕方ないとしつつも、笠原良策はそれと対照的に「日本全国に種痘を広める」ことを目指し、活動する。

その協力を受けて普及に活躍できたのが、緒方洪庵なのだ。

吉村昭の両作品は、さらに

- 作者: 吉村昭

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2000/04/15

- メディア: 文庫

- この商品を含むブログを見る

■この絵を追記しておきたい。

マンガ版の「アルスラーン戦記」3巻より。たしか原作にも焚書はあったが、一人の騎士がそれに躊躇して粛清されるというシーンは荒川版のオリジナルのはず…古い記憶だから自信ないが。

- 作者: 荒川弘,田中芳樹

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2015/02/09

- メディア: コミック

- この商品を含むブログ (25件) を見る