サップ本紹介が終わって、まだゴン格も、KAMINOGE(桜庭和志のインタビュー)も紹介してないのだが、まずDropkickの・・・ある意味、これが一番読み応えがあった。

☆これでレスリング五輪競技排除問題のすべてがわかる!Dropkick(ドロップキック) Vol.9 (晋遊舎ムック)

- 出版社/メーカー: 晋遊舎

- 発売日: 2013/03/18

- メディア: ムック

- クリック: 1回

- この商品を含むブログ (8件) を見る

『1976年のアントニオ猪木』『日本レスリングの物語』の著者が解き明かすレスリングとオリンピック まだらのルーツ

柳澤健 2万字インタビュー

「五輪のレスリング排除問題の本質は騎馬遊牧民と西ヨーロッパの3000年にも及ぶ対立にあるんです」

むかし吉田豪氏は「万字固め」と称して1万字のインタビューを売りにしていたが、その実に2倍。それを読んで思った第一は、今の視点から歴史を遡って、古い伝統をお墨付きとして”作っていく”という意識・・・いわゆる<加上>ということだった。

「加上」という言葉は各自調査してほしいが、この用語、このブログではまさに柳澤氏の昨年の書を紹介したときに出てきた。ギリシャやローマの「虎の威を借りる」さまについて記した同書の引用部分を、もう一度引く。

■五輪にあわせた必読書「日本レスリングの物語」(柳澤健)〜後編は断片風に

http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20120806/p1

19世紀末から20世紀初頭にかけて、フランスでは元軍人のジャン・エクスプロイヤが始めたプロフェッショナル・レスリングが爆発的な人気を呼んでいた。グレコローマンとは”ギリシャ・ローマ”という意味だ。エクスプロイヤは「・・・(略)自分たちのスタイルこそが、ギリシャやローマのレスラーが戦ったレスリングなのだ」と主張した。

- 作者: 柳澤健

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 2012/05/25

- メディア: 単行本

- クリック: 20回

- この商品を含むブログ (25件) を見る

今回のインタビューではこう表現している。

世界に冠たるヨーロッパ、特にフランスは古代ギリシャの文明を受け継いでいるんだ」っていう主張・・・ねつ造ですけど(笑)

フランスのクーベルタン男爵が五輪を提唱した際、最初にフランスでやるとどうしてもフランスのお祭りのようになって他国にそっぽを向かれる危険があるので、最初はギリシャで、次にフランスで・・・とやった、というような話も実におもしろい。

そして英国キャッチアズキャッチキャン。これはもともとグレコローマン(ギリシャ、ローマ)・・・と権威付けした名称をもった、「下半身は攻撃できないレスリング」があったので、それに対応して「どこでもつかめるレスリング」という名称があったという。このへんはたぶん、攻撃を制限された武道がまずあった上での「ヴァーリ・トゥード(なんでもあり)」もそうだろうし、<ウルトラマン>が先にないとウルトラマンエースもウルトラマンキングもない、というような(笑)。

ギリシャやローマの伝統といっても、考古学的な研究は当時まさに始まったばかり。逆にそのあいまいさが、理想を仮託する余地にそのままなっていたのだろう。

だが、そこでまた柳澤氏は話のスケールを広げる。

ギリシャ・ローマ・・・に仮託して近代に広まったヨーロッパレスリングとは別の系譜として、中央アジアに勃興した遊牧民族の帝国(ペルシャ、トルコ、モンゴル…)は、ガチで数千年の歴史を持つレスリングがあった(ロシアもタタールのくびきをはじめとする、その帝国の影響が強い)。だから世界のレスリングはIOC,オリンピック以上に古いけど、、決定権を持つIOC=ヨーロッパの影響力は小さい。それじゃIOCは面白くないだろう、と。

遊牧民とレスリングか・・・ひところ遊牧民は着衣格闘とサブミッションで、農耕民族は儀礼の裸体格闘でサブミッションなし、という議論があったが、それは事実として違うだろうな(笑)。拳闘士セスタスで、皇帝を素手で守るローマの護衛隊(隊長はギリシャから来たという設定だったな)と、パルティアの不死隊が親善試合として戦うという名場面があったが・・・

このへんを読んでいると、自分はあの軍歌「祖先も祖父も」を奏で、西欧音楽と違う不気味なリズムで無敵の進軍を続けるイニッチェリを幻視するのである。

そのため、柳澤氏は意外ともいえる展望を話す。

私はね、じつは今回の件に関して楽観的なんです…もしレスリングがオリンピックから本当になくなったら・・・レスリング文化を持っている国々、たとえばアメリカやロシア、イラン、トルコ、インドでオリンピックムーブメントへの忠誠心とか信頼が失われる。(後略)

―「オリンピックってそんなもんか」と。(略)

近代ヨーロッパへの疑念にまでつながる…グローバル・スタンダードに対する疑念…。オリンピックの理念は要するにファンタジーです。強固な真理ではまるでない。それが崩れるきっかけを、自分達からわざわざ作るようなことはしないだろう…たぶんIOCの理事のうち何人かは「こんなことになるとは」って驚いたと思います。

こうなればいいねえ。ただ、柳澤氏は「他の地域では仮に五輪から外れてもレスリングはなくならない。でも日本は壊滅状態になる」という、剣呑な警告もしている。

それはたしかにね・・・

自分は本当に、タイムマシンがあったら、「空手バカ一代」が人気全盛期だった1970年代

にレスリングの五輪級(実際には落選した国内2位ぐらいがいいだろう)をそそのかし、「レスリングは地上最強の格闘技だよキミィ! ついてはそれを証明するため、極真カラテに挑戦する!! ルールは、目潰しと金的ぐらいは抜きで、どっちの技術も自由に使える何でもありでやろう!」

と挑発させて・・・”地上最強のレスリング”で売れたんじゃないか、と思っている。戦い方はUFC王者時代のコールマン的なアレで。

でも、実際にはタイムマシンはないから(当たり前だ)地上最強とか、ケンカが強くなるよ、で部員を呼ぶことはしにくいな・・・よっぽどの格闘技オタクが、レスリングの有用性を知っている、とかならともかく。

レスリング協会トップの福田富昭氏に「実はケンカが強くなるレスリング」という宣伝をこっそりしてみたらどうですか?と聞いたら、どんな反応がかえってくるかな(笑)。

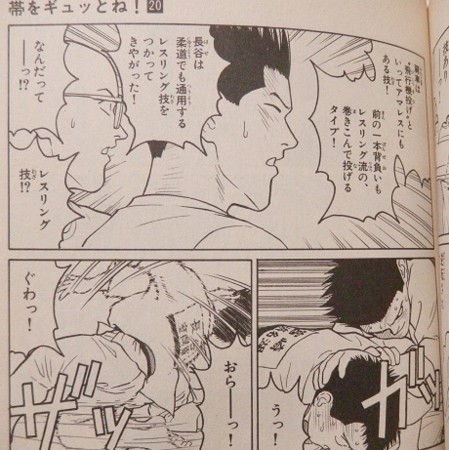

五輪復活に楽観的になりえるかどうかはともかく、確かに五輪以外の価値観としてのレスリングの面白さとか有用性って・・・あ、必要なのはたぶん、レスリング漫画の傑作だ!!!候補は・・・安易に考えると、やはりゲストキャラを登場させてすばらしいレスリング紹介をやってのけた、帯ギュの河合克敏さんかなあ。

あれ?「帯ギュ」、ひょっとして2013年の今年、サンデーコミックス版が増刷されてる・・・??

帯をギュッとね!―New wave judo comic (20) (少年サンデーコミックス)

- 作者: 河合克敏

- 出版社/メーカー: 小学館

- 発売日: 1993/10

- メディア: 新書

- この商品を含むブログ (3件) を見る

- 作者: 河合克敏

- 出版社/メーカー: 小学館

- 発売日: 2013/01/01

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログ (4件) を見る