軍靴のバルツァーは異世界、架空世界だけど、まあほぼ普仏戦争あたりのドイツ・オーストリア周辺をもとにしてるとして、参考にしていいでしょう。

116話はまだコミックDAYSには来てないけど、まもなくUPされるかと

comic-days.com

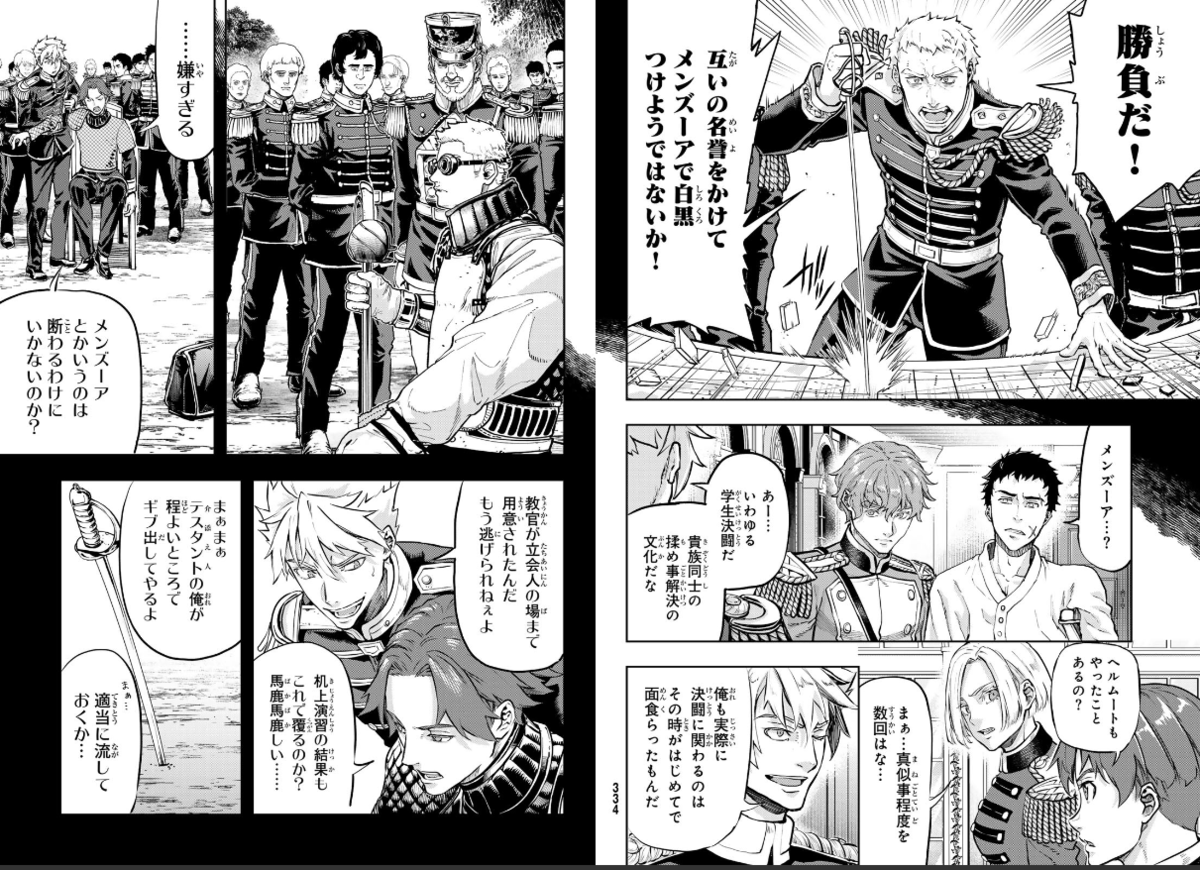

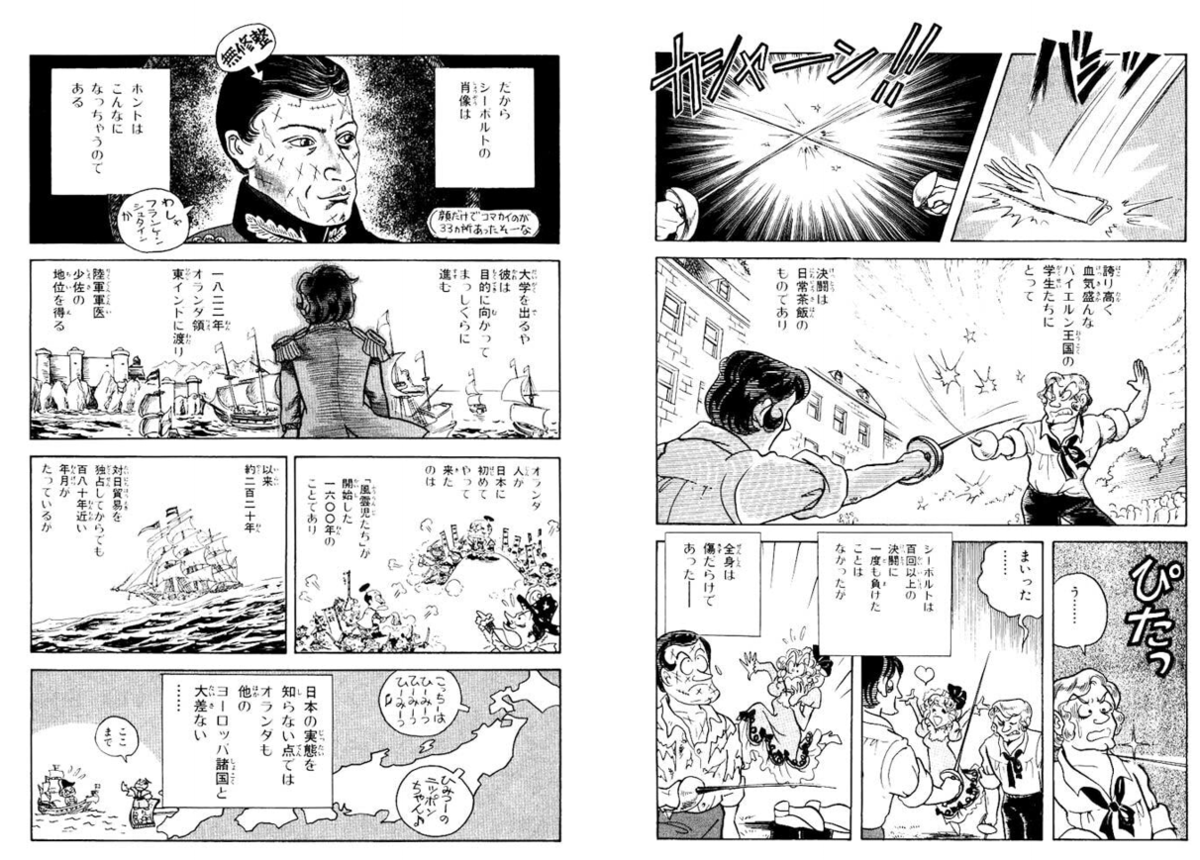

前後は省略するけど、そこで描かれた当時の、学生たちの決闘。致命傷にはならないような工夫も多かったそうです。

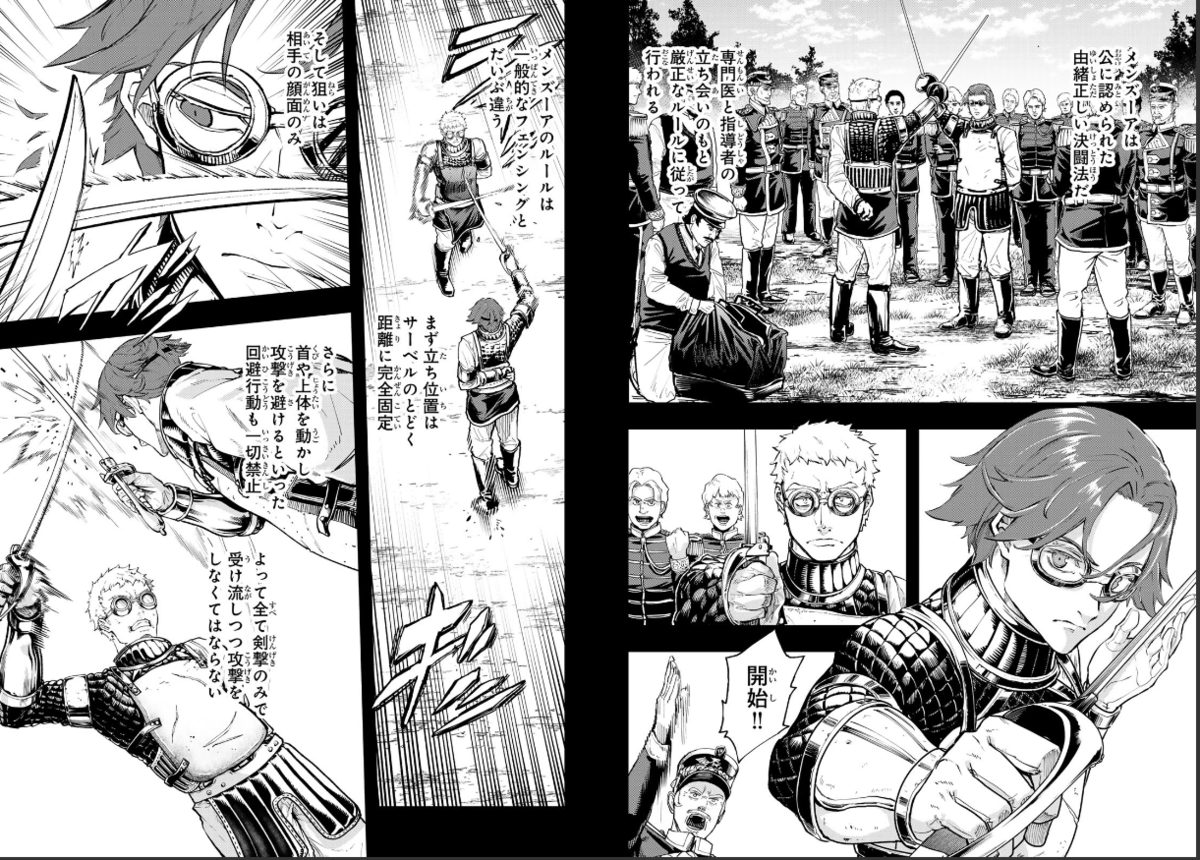

それで、当方としては「あー、シーボルトのあれか」と思ったわけですよ。彼の青春、大学時代と普仏戦争はおよそ半世紀の違いがあるが、伝統は残るんでしょうな。

数十回もやってることも、顔に軽傷の傷が無数にあることも、上のバルツァーの描写でみると合点がいく。

ウィキペディアによると…

大学在学中のフィリップは、自分が名門の出身という誇りと自尊心が高かった。またメナニア団(ドイツ語版)という一種の同郷会に属し議長に選ばれ、乗馬の奨励をしたり、当時決闘は常識だったとはいえ、33回もの決闘をして顔に傷も作った。江戸参府のときに商館長ヨハン・ウィレム・デ・スチュルレル(オランダ語版)にも、学術調査に非協力的だとの理由で決闘を申し入れている。

ja.wikipedia.org

スチューレルにやってんかよ!江戸時代の侍がみたら「殿中でござる」案件だ。

その両者の葛藤の描写はあるし、こんな面白いネタだが、話が長くなりすぎるのか決闘要求の話は描かれていない。

そういえば決闘の歴史を専門的に研究してる本もいろいろあったはずだ

あと、決闘で相手の攻撃をかわすのは卑怯だ、という発想はやっぱりあるのね。

ジョジョ第一部にあった「ボクシングのスウェー技術は20世紀の発明(ディオは、チート的にそれを発見していた)」という設定も思い出す。

のちに愚地独歩vsフィルスでも描かれたあれね

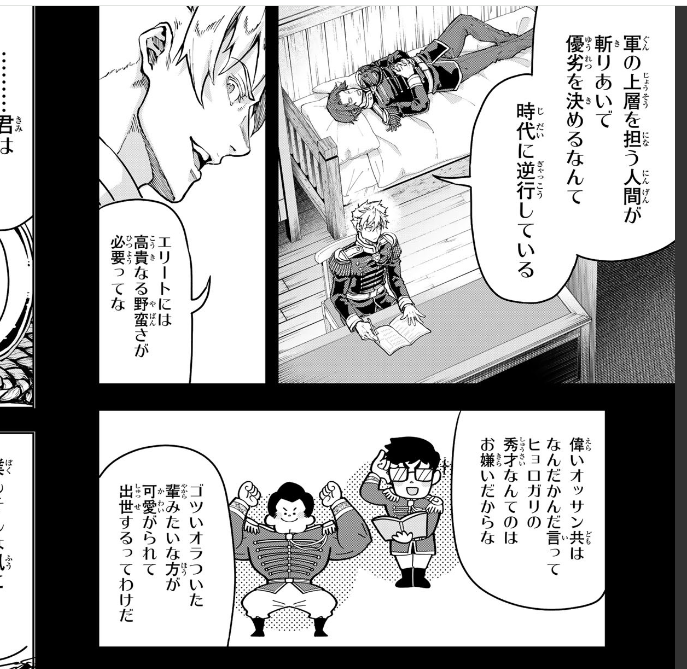

そして、それはそもそも「若者はちょっと無茶でもして、度胸を鍛えなさい。エリートも含めて」という思想に裏打ちされていた…

ホームズ作者コナン・ドイルがそもそもこの思想の熱狂的信者で、初期の五輪委員も務め、スポーツの近代化、ステータスの向上に大いに貢献したし、この種のバンカラ文化が、ドイツを学問の師とした近代日本の旧制高校に、たっぷりと移植された、というわけだ。

あとはちょっと、薩摩の肝練り文化も入ってると思うが(笑)、そこまで研究する余地はない。

だが、似た発想は武士全体に共通しているか。

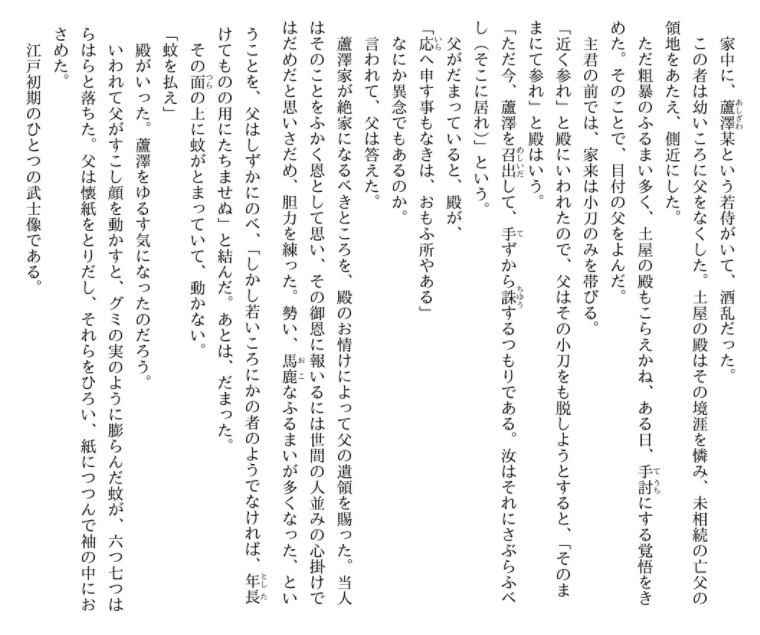

以下に紹介するのは司馬遼太郎「この国のかたち」で、『父』とあるのは、新井白石の父親のこと。

最後に言いたいのは、このブログはしょっちゅう…というか読者がいやになるほど「風雲児たち」が出てくるが、それはこのようにここにあげられた描写は、雑草のひっつきむしや、オランダ釣りの針のごとく無数の「フック」があり、いろんな場所に「引っかかる」からなんですな。

それによって、いろんなものが2倍、3倍に楽しめるのです。