「家栽の人」最高傑作エピソード「ヒトリシズカ」の紹介(追悼・毛利甚八さん) - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20151215/p4

からの続きで、こちらでは結末部分を紹介しています(ネタバレはご了承の上お読みください)

- 作者: 毛利甚八,魚戸おさむ

- 出版社/メーカー: 小学館

- 発売日: 2015/10/02

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

そんなこんなで、上記記事にあるように、人情家で信念をもって、少年院の少年たちを「信頼する」という方針で運営している少年院長は、その結果として少年たちの行動に裏切られることも多いため、院の”不祥事”も数多く発生。

最終的には「飛ばされる」ことが多かったらしい。息子もそれであちこち転校することになり、父親に同情しつつも、ちょっと疑問もあるようだ。

しかし奥さんは全然動じておらず、左遷転勤どんとこい(笑)。

そんな少年院の院長の息子に、桑田判事は、父親宛のあるものを預ける。

それは「ヒトリシズカ」の鉢植え。それを意図したかどうかはわかりませんが、

・暑さ寒さに関係なく強いので、どの任地にも持っていける。

・ヒトリシズカなんて名前なのに、株が増えてどんどんにぎやかになっていく。

などの特徴がある……

そして、少年院長はあることに気付く。

最初のhttp://d.hatena.ne.jp/gryphon/20151124/p2

で書いた

ヒントとして「キ◆◆◆ヌ夫妻のような」とぐらい言っておくか(笑)。

ってのはもうおわかりですよね、銀英伝のキャゼルヌ夫妻です。

6巻 飛翔篇

…キャゼルヌは、事情を知ると、妻子に連絡を取り、階級章をはぎとってデスクにおくと、その足でヤンの麾下に身を投じたのだった。「おれがいなくて、ヤンのヤツがやっていけるわけがないだろう」というのである。後方勤務本部長代理に去られると知ったロックウェル大将が、いまさらの慰留の声をかけたが、キャゼルヌは振り向きもせず、肩ごしに大将をみやってただ一言、「ふん!」と言っただけだったのである。

- 作者: 田中芳樹,星野之宣

- 出版社/メーカー: 東京創元社

- 発売日: 2007/12/23

- メディア: 文庫

- 購入: 1人 クリック: 11回

- この商品を含むブログ (53件) を見る

7巻 怒涛篇「(略)ばかな連中だ」

- 作者: 田中芳樹,星野之宣

- 出版社/メーカー: 東京創元社

- 発売日: 2008/02/29

- メディア: 文庫

- 購入: 1人 クリック: 18回

- この商品を含むブログ (54件) を見る

「ひとりの例外もなくね。私が後方勤務本部長の令夫人になりそこなったのは、どなたのせいだったかしら」

「ふん!」の一言で、後方勤務本部長の椅子をけとばした男は狼狽した。

「お前はおれのやることに反対しなかったじゃないか! おれが辞表をたたきつけて家に帰ったら、もうスーツケースに荷物をつめていたくせに…」

夫人は動じる色もみせない。

「当然です。あなたが自分ひとり地位を守って友人を見すてるような人なら、私はとうに離婚してましたよ。自分の夫が友情にうすい人間だなんて子供に言わなきゃならないのは、女として恥ですからね」「役職を失った男に、それでも部下や友人がついていく」という”おとぎばなし”について【創作系譜論】 - 見えない道場本舗 (id:gryphon / @gryphonjapan) http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20150218/p2

これは、創作論、創作系譜論でいえば、かっこいいキャラの造形として

・正義、正論を貫く(これは普通ですよね)

・それに対して不利益を蒙る

となった時、それに対して猛反発し、怒りを表明するのも「正義キャラ」としてはある意味当然のリアクションなんですよね。

しかし、

・その不利益を平然と受け入れ、「怒り」や「反論」すら全然しない、なぜなら地位や金銭など、そもそも最初から気にしていないからだ…。

という正義キャラクターのリアクションは、効果的に使うと非常に印象に残るのではないでしょうか。

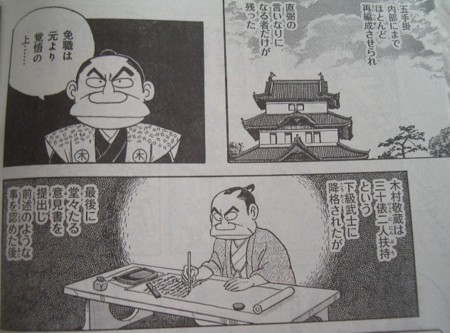

これは実在する人物を基にした話だが

安政の大獄で「これは冤罪だ!」と声を上げた幕府官僚・木村敬蔵という男がいた(みなもと太郎「風雲児たち」より) - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20100804/p2

もともと、毛利氏はこの作品を描くために裁判所を専門的に、深く取材したわけではなく、特に初期は頭の中でストーリーを組み立てることが多かったそうです。(雑誌記者の経験、蓄積はあったそうだが)

id:ta-c-s 2015/11/24 18:41

>毛利甚八氏死去

東京弁護士会の広報誌「LIBRA」2004年 11月号にインタビューがありました(pdfで閲覧可能)。

http://www.toben.or.jp/message/libra/libra-2004-11.html

「飲み仲間がたまたま編集長で原作を頼まれた」「開始時は取材なし。3年ほどは想像力が頼りだった」などなかなか面白い話が。

gryphon 2015/11/25 12:11

ありがとうございます。これは貴重な資料や。取材しないで書いた、といってもライター時代の蓄積があったのでしょうけどね。にしてもすごいな

今は読者が減りつつある「家栽の人」だけど、こういうふうに純粋なストーリーテリングやキャラクター造形としても優れたものがありました。

そういえば、自分はこの作品を「老師」もの、のひとつとして「ジャイキリ」と比較する文章を書いたことがある。

「GIANT KILLING」はサッカーを知らない者が読んでも、こんな風に面白い。 - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20090212/p3

そんな、確かな爪あとを漫画界に残した毛利さん。

どうぞ、おやすらかに…